Asagi's Art News

昭和の苦悩 ~ 小野忠重展 ― 2009年10月21日 00時16分03秒

昭和初期は、戦争に突き進む暗い側面を持っています。また、階級社会による格差は、現在よりもより厳しい状況であったと思います。特にプロレタリアート(労働者階級)に属する人々は、長時間の労働と低賃金に苦しんでいたことが、小野忠重の木版画から伝わってきます。

苦悩は、黒く太い線で表現されブルジョアジー(資本家階級)との対立を物語っているようでした。日本において、その流れが共産化に向かうことはなかったですが、我慢は限界に達して革命が起こる寸前だったかっもしれません。

昭和は、激動の時代であり、終戦を迎えても問題はたくさんありました。すべてが変わってしまった訳ではないと思いますが、小野の作品も多少変化があったように思います。例えば、社会運動から身近な人々への視点の変化ありました。

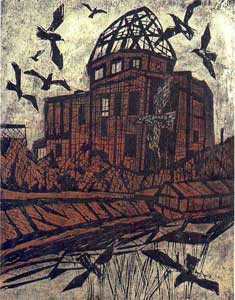

しかし、復興と発展の中にも取り上げなければならない社会問題が出来てきます。そして、彼は再び作品にメッセージを託すことになります。原爆投下後の広島、長崎での悲劇、公害によって失われる自然と被害に遭う人々・・・

小野忠重「廣島の川、1966」

静寂を感じる作品からは、多くの問題定義がされているように思います。いつの時代も人々は、さまざまな苦悩を体験します。それをどのように見つめて解決策を探るのか、彼の作品はその問いかけをしているようです。

※国際版画美術館

苦悩は、黒く太い線で表現されブルジョアジー(資本家階級)との対立を物語っているようでした。日本において、その流れが共産化に向かうことはなかったですが、我慢は限界に達して革命が起こる寸前だったかっもしれません。

昭和は、激動の時代であり、終戦を迎えても問題はたくさんありました。すべてが変わってしまった訳ではないと思いますが、小野の作品も多少変化があったように思います。例えば、社会運動から身近な人々への視点の変化ありました。

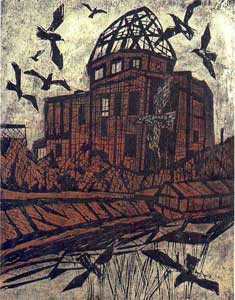

しかし、復興と発展の中にも取り上げなければならない社会問題が出来てきます。そして、彼は再び作品にメッセージを託すことになります。原爆投下後の広島、長崎での悲劇、公害によって失われる自然と被害に遭う人々・・・

小野忠重「廣島の川、1966」

静寂を感じる作品からは、多くの問題定義がされているように思います。いつの時代も人々は、さまざまな苦悩を体験します。それをどのように見つめて解決策を探るのか、彼の作品はその問いかけをしているようです。

※国際版画美術館