Asagi's Art News

空海の長い旅 ~ 空海と密教美術展 ― 2011年08月21日 23時33分07秒

昨年のことですが、春雨に濡れる京都の東寺を訪れました。雨にけむる五重塔が、弘法大師・空海(774-835)の長い旅を静かに語っているようで、古の日本に想いを巡らすことができる風景がありました。

そして、厳かに閉ざされた金堂の扉を開けた瞬間、弱い光の中の美しい仏像たちの姿が目に飛び込んできて、密教の壮大な宇宙観に圧倒された思い出があります。仏教や歴史に詳しくなくても、日本人の中に受け継がれたDNAが感じ、共鳴してしまう空間なのです。

東寺の金堂はとても大きな建築なのですが、中に入ってみると大小さまざまな仏様が、ところせましとならんでいます。しかし、その仏像たちは、ただ雑然と配置されているのでありません。

密教の曼荼羅図の立体表現するように中央に大日如来を囲む五智如来を、左右の空間に金剛波羅密多菩薩を囲む五菩薩と不動明王を囲む五大明王を展開します。そして、さらにその外側に、今回、東京にやって来た帝釈天を含む天が守りを固めるのです。

今回の展覧会で驚いたのは、その金堂の配置を再現していたことでした。東寺にあるすべての仏像が揃っているわけではありませんが、空海が伝えようとした密教のための空間表現が再現されているのです。もちろん、評判を呼んだ阿修羅展でのノウ・ハウが随所に盛り込まれているのは、言うまでもありません。

広い国立博物館平成館の特別展示室の4部屋をテーマ毎にしての展示です。最初の部屋は「空海-日本密教の祖」と題して、絵画を中心に空海の人物像に迫っています。次の部屋は「唐求法(にっとうぐほう)-密教受法と唐文化の吸収」と題して、当時の世界最先端の思想や技術を持つ唐から学び得たものとして、密教法具などを中心に展示しています。

前半はメインである東寺の仏像を封印していて、観るものの期待感を煽るように空海の辿った道を確認させる演出はなかなか良い感じです。そして、後半に入り3番目の部屋は「密教胎動-神護寺・高野山・東寺」として、曼荼羅図などから東寺へ到るまでのイントロダクションを見せています。

いよいよ最後の部屋に東寺の仏像たちが登場します。「法灯-受け継がれる空海の息吹」がテーマですが、ここまで空海の長い旅の疑似体験をさせられたような気分になっていて、静かに出迎えてくれた仏像たちには感動を持って接することが出来ます。

もちろん仏像は、360度すべての方向から見ることが出来ます。この展示方法は、阿修羅展で評判を得たことから導入されたものだと思いますが、現地に出向いても見ることの出来ない部分まで、ゆっくり堪能できるところがすばらしいと思います。惜しみなくすべてを見せることもまた仏教の持つ幅の広さなのでだと思いました。

はじめて東寺で出会ったときから、とっても美男子で美しい仏像と印象があった帝釈天と再開しました。東寺では斜め左からしか見ることが出来ませんでしたが、今回はぐるっと、どこからでも見ることが出来ます。どこから見ても美しい顔立ちであり、優しく強い意志を感じることが出来ます。

東寺「国宝・帝釈天騎象像、839」

帝釈天は、本来、古代インドの神話に出てくる軍神(ヒンドゥー教の神インドラ)であり仏法の守護神です。帝釈天は、甲冑(かっちゅう)をまとい象に乗り金剛杵(ヴァジュラ)をとって毒龍と戦い、阿修羅軍との戦いから勝利に導いた英雄です。

この帝釈天の仏像は平安時代(839年)完成するのですが、実は頭部は当時のままでなく補修がされているとのことです。それで、現在のような優しい表情を持つようになったとのことです。仏像にもさまざまな歴史があるようです。

※東京国立博物館(2011年7月20日~2011年9月25日)

そして、厳かに閉ざされた金堂の扉を開けた瞬間、弱い光の中の美しい仏像たちの姿が目に飛び込んできて、密教の壮大な宇宙観に圧倒された思い出があります。仏教や歴史に詳しくなくても、日本人の中に受け継がれたDNAが感じ、共鳴してしまう空間なのです。

東寺の金堂はとても大きな建築なのですが、中に入ってみると大小さまざまな仏様が、ところせましとならんでいます。しかし、その仏像たちは、ただ雑然と配置されているのでありません。

密教の曼荼羅図の立体表現するように中央に大日如来を囲む五智如来を、左右の空間に金剛波羅密多菩薩を囲む五菩薩と不動明王を囲む五大明王を展開します。そして、さらにその外側に、今回、東京にやって来た帝釈天を含む天が守りを固めるのです。

今回の展覧会で驚いたのは、その金堂の配置を再現していたことでした。東寺にあるすべての仏像が揃っているわけではありませんが、空海が伝えようとした密教のための空間表現が再現されているのです。もちろん、評判を呼んだ阿修羅展でのノウ・ハウが随所に盛り込まれているのは、言うまでもありません。

広い国立博物館平成館の特別展示室の4部屋をテーマ毎にしての展示です。最初の部屋は「空海-日本密教の祖」と題して、絵画を中心に空海の人物像に迫っています。次の部屋は「唐求法(にっとうぐほう)-密教受法と唐文化の吸収」と題して、当時の世界最先端の思想や技術を持つ唐から学び得たものとして、密教法具などを中心に展示しています。

前半はメインである東寺の仏像を封印していて、観るものの期待感を煽るように空海の辿った道を確認させる演出はなかなか良い感じです。そして、後半に入り3番目の部屋は「密教胎動-神護寺・高野山・東寺」として、曼荼羅図などから東寺へ到るまでのイントロダクションを見せています。

いよいよ最後の部屋に東寺の仏像たちが登場します。「法灯-受け継がれる空海の息吹」がテーマですが、ここまで空海の長い旅の疑似体験をさせられたような気分になっていて、静かに出迎えてくれた仏像たちには感動を持って接することが出来ます。

もちろん仏像は、360度すべての方向から見ることが出来ます。この展示方法は、阿修羅展で評判を得たことから導入されたものだと思いますが、現地に出向いても見ることの出来ない部分まで、ゆっくり堪能できるところがすばらしいと思います。惜しみなくすべてを見せることもまた仏教の持つ幅の広さなのでだと思いました。

はじめて東寺で出会ったときから、とっても美男子で美しい仏像と印象があった帝釈天と再開しました。東寺では斜め左からしか見ることが出来ませんでしたが、今回はぐるっと、どこからでも見ることが出来ます。どこから見ても美しい顔立ちであり、優しく強い意志を感じることが出来ます。

東寺「国宝・帝釈天騎象像、839」

帝釈天は、本来、古代インドの神話に出てくる軍神(ヒンドゥー教の神インドラ)であり仏法の守護神です。帝釈天は、甲冑(かっちゅう)をまとい象に乗り金剛杵(ヴァジュラ)をとって毒龍と戦い、阿修羅軍との戦いから勝利に導いた英雄です。

この帝釈天の仏像は平安時代(839年)完成するのですが、実は頭部は当時のままでなく補修がされているとのことです。それで、現在のような優しい表情を持つようになったとのことです。仏像にもさまざまな歴史があるようです。

※東京国立博物館(2011年7月20日~2011年9月25日)

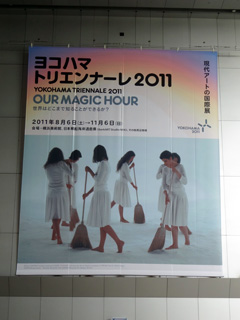

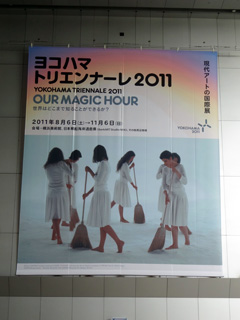

マイナスをプラスに変換するアートの力 ~ 横浜トリエンナーレ2011 ― 2011年08月28日 19時46分56秒

毎回アートプロデューサーとメイン会場が変更になる横浜トリエンナーレですが、今回で第4回目を迎えようやく地域に定着してきたようにも思えます。しかし、過去を振り返ると、回を重ねる毎にトリエンナーレ自体の方向性が変わることは、主催者側にも見る側にも混乱を与えかねません。

町おこし的なイベントとして捕らえるような企画であれば、アートを文化として定着させる目的から外れてしまう危険性があります。それを悟ったのかは判りませんが、今回のアートプロデューサーは現横浜美術館館長の逢坂恵理子を起用しました。

彼女の経歴は、国内なら水戸芸術館や森美術館における現代アートの企画やディレクションなどに定評があります。また、ヴェニス・ビエンナーでは日本館でキュレーションを行うなど、現代アートの祭典を盛り上げる期待は大きいと言えます。

主会場は、横浜美術館と日本郵船倉庫になります。規模的には以前よりもコンパクトである印象を受けます。また、横浜市のバックアップも特別大きいものではないようで、会場間のシャトルバス運行などを覗いて、アートボランティアが活躍すると言った雰囲気は薄い感じです。

まずは、横浜美術館会場ですが、美術館前に設置された作品以外は、あまり普段と変わりがないような感じがしました。期間中、通常通り休館日もあることから、やはりアートを借りた町おこしイベントからは少し距離を置いたのではないでしょうか。

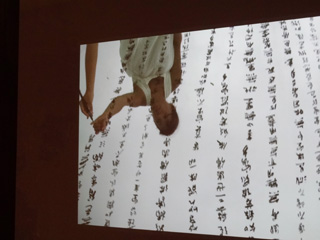

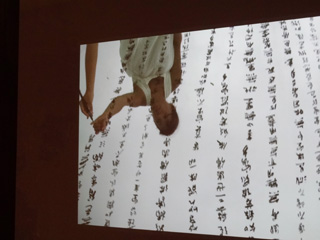

節電という制約があるように思いますが、美術館の中に入ると暗さを感じます。しかし、それがなかなか良い雰囲気を出しているようで、怪我の功名ではないですがマイナスをプラスに変換するアートの力ならでは効果なのです。

そこにあるものを活かす…意外に大切なことですが、今回の会場ではそのような試みが出来ています。例えば、横浜美術館には多くの常設展示の作品があります。絵画のみならず彫刻など、簡単に移動出来ないものたくさんあるのです。

その作品をあえて片付けず、現代アートのインスタレーションなどに組み込むことで、新旧作品がコラボレーション効果をもたらし調和と斬新さを導いています。なかなか見事な仕事だと思います。

会場には、まだそれほど多くの人が訪れてはいないようですが、ワークショップなども開催されているようなので、いろいろ遊べる要素もちりばめられているようです。子供たちに見せたら、喜びそうな作品もたくさんあるので、会期末まで頑張ってほしいものです。

され、もう一つの主会場である日本郵船倉庫に移動します。シャトルバスで約7~8分なのでしょうか。ただ、残念なのでは日本郵船倉庫側のバズ停が会場から離れている上、案内がいまひとつなので、改善できないものかと思ってしまいます。

日本郵船倉庫は、前回のトリエンナーレでも展示があった会場です。粗雑な倉庫という雰囲気が、現代アートを展示する空間としては好まれるだと思います。ただ、バリアフリーの観点から見ると、改良はしていますが、これもいまひとつと言わざるを得ないのかもしれません。

来月には、黄金町で行われる若手アーティストによる黄金町バザールとも連携するそうで、秋が深まると横浜の街はアートに彩られる季節になるように思います。次回も必ず実施してもらいたい企画であり、個人的も期待して応援できればと良いと思っています。

※横浜トリエンナーレ2011(2011年8月6日~2011年11月6日)

町おこし的なイベントとして捕らえるような企画であれば、アートを文化として定着させる目的から外れてしまう危険性があります。それを悟ったのかは判りませんが、今回のアートプロデューサーは現横浜美術館館長の逢坂恵理子を起用しました。

彼女の経歴は、国内なら水戸芸術館や森美術館における現代アートの企画やディレクションなどに定評があります。また、ヴェニス・ビエンナーでは日本館でキュレーションを行うなど、現代アートの祭典を盛り上げる期待は大きいと言えます。

主会場は、横浜美術館と日本郵船倉庫になります。規模的には以前よりもコンパクトである印象を受けます。また、横浜市のバックアップも特別大きいものではないようで、会場間のシャトルバス運行などを覗いて、アートボランティアが活躍すると言った雰囲気は薄い感じです。

まずは、横浜美術館会場ですが、美術館前に設置された作品以外は、あまり普段と変わりがないような感じがしました。期間中、通常通り休館日もあることから、やはりアートを借りた町おこしイベントからは少し距離を置いたのではないでしょうか。

節電という制約があるように思いますが、美術館の中に入ると暗さを感じます。しかし、それがなかなか良い雰囲気を出しているようで、怪我の功名ではないですがマイナスをプラスに変換するアートの力ならでは効果なのです。

そこにあるものを活かす…意外に大切なことですが、今回の会場ではそのような試みが出来ています。例えば、横浜美術館には多くの常設展示の作品があります。絵画のみならず彫刻など、簡単に移動出来ないものたくさんあるのです。

その作品をあえて片付けず、現代アートのインスタレーションなどに組み込むことで、新旧作品がコラボレーション効果をもたらし調和と斬新さを導いています。なかなか見事な仕事だと思います。

会場には、まだそれほど多くの人が訪れてはいないようですが、ワークショップなども開催されているようなので、いろいろ遊べる要素もちりばめられているようです。子供たちに見せたら、喜びそうな作品もたくさんあるので、会期末まで頑張ってほしいものです。

され、もう一つの主会場である日本郵船倉庫に移動します。シャトルバスで約7~8分なのでしょうか。ただ、残念なのでは日本郵船倉庫側のバズ停が会場から離れている上、案内がいまひとつなので、改善できないものかと思ってしまいます。

日本郵船倉庫は、前回のトリエンナーレでも展示があった会場です。粗雑な倉庫という雰囲気が、現代アートを展示する空間としては好まれるだと思います。ただ、バリアフリーの観点から見ると、改良はしていますが、これもいまひとつと言わざるを得ないのかもしれません。

来月には、黄金町で行われる若手アーティストによる黄金町バザールとも連携するそうで、秋が深まると横浜の街はアートに彩られる季節になるように思います。次回も必ず実施してもらいたい企画であり、個人的も期待して応援できればと良いと思っています。

※横浜トリエンナーレ2011(2011年8月6日~2011年11月6日)