Asagi's Art News

美しいおっぱい ~ いのちの乳房 ― 2011年01月10日 10時02分25秒

笑顔に目が奪われるヌード写真集が、本屋さん(紀伊国屋書店)に並べられていました。『いのちの乳房』という写真集です。この写真はもしかしてと思い確認すると、やっぱりアラーキーこと荒木経惟(1940-)の撮った写真でした。

なぜ、彼女たちの笑顔は輝いているのか? その秘密は、彼女たちのおっぱいにありました。日本女性の乳がんは、約30人にひとりの割合で見つかります(男性にも見つかりますが、女性に比べると数は少ない)。もちろん、検査も進歩してきていますが、命を失うケースも多いとても怖い病気です。

命が助かったとしても、肉体的、精神的に苦痛をともなうことがあります。特に乳房の切除に至った場合の精神的な痛みは、はかりしれない苦痛となります。第三者は、命に比べればと思いがちですが、おっぱいひとつで生きて行くことさえ苦痛になるのです。

この写真集は、そうした多くの女性に向け「乳房再建手術」を提案するとともに、生きることの大切さを示しているように思います。そこには、グラビア写真集に出てくるようなきれいなおっぱいはありません。しかし、その人の誇りと新しい人生を見つけることができるのです。そこにあるのは、美しいおっぱいです。

かつて岡村太郎(1911-1996)は、こんなこと言っていました。きれいな人は、ただきれいだなと思うだけで、気にとめることはない。しかし、きれいではないが、何か惹きつけられる人がいる。そのひとがすばらしい人なら、つきあっているうちにだんだん美しさが輝いてくるような感じがして、やがて本当にきれいであるような気になってくる。そんな人は、美しい。

この本は、そんな人たちがモデルの写真集なのです。そして、モデルである彼女たちが、選んだ写真家がアラーキーだったのも何故か納得がいくように思います。アラーキーは、猥雑なイメージの作品も多く手掛けていますが、最愛の人を亡くすなど死や絶望を経験していて、とても暖かで愛情のある作品も撮っています。

死や絶望を見つめ、新たに生きる希望を見つける。どん底から這い上がってくるのも、また人生なのかもしれません。モデルたちが写真家を呼び寄せ共鳴しています。希望は笑顔であり、誇りは新しい体なのです。

※「いのちの乳房」オフィシャルサイト

なぜ、彼女たちの笑顔は輝いているのか? その秘密は、彼女たちのおっぱいにありました。日本女性の乳がんは、約30人にひとりの割合で見つかります(男性にも見つかりますが、女性に比べると数は少ない)。もちろん、検査も進歩してきていますが、命を失うケースも多いとても怖い病気です。

命が助かったとしても、肉体的、精神的に苦痛をともなうことがあります。特に乳房の切除に至った場合の精神的な痛みは、はかりしれない苦痛となります。第三者は、命に比べればと思いがちですが、おっぱいひとつで生きて行くことさえ苦痛になるのです。

この写真集は、そうした多くの女性に向け「乳房再建手術」を提案するとともに、生きることの大切さを示しているように思います。そこには、グラビア写真集に出てくるようなきれいなおっぱいはありません。しかし、その人の誇りと新しい人生を見つけることができるのです。そこにあるのは、美しいおっぱいです。

かつて岡村太郎(1911-1996)は、こんなこと言っていました。きれいな人は、ただきれいだなと思うだけで、気にとめることはない。しかし、きれいではないが、何か惹きつけられる人がいる。そのひとがすばらしい人なら、つきあっているうちにだんだん美しさが輝いてくるような感じがして、やがて本当にきれいであるような気になってくる。そんな人は、美しい。

この本は、そんな人たちがモデルの写真集なのです。そして、モデルである彼女たちが、選んだ写真家がアラーキーだったのも何故か納得がいくように思います。アラーキーは、猥雑なイメージの作品も多く手掛けていますが、最愛の人を亡くすなど死や絶望を経験していて、とても暖かで愛情のある作品も撮っています。

死や絶望を見つめ、新たに生きる希望を見つける。どん底から這い上がってくるのも、また人生なのかもしれません。モデルたちが写真家を呼び寄せ共鳴しています。希望は笑顔であり、誇りは新しい体なのです。

※「いのちの乳房」オフィシャルサイト

学びながら食べる ~ ミュージアム・レストラン・ガイド ― 2007年07月09日 00時04分15秒

ふらっと書店の棚ののぞいていたら、とても興味を引く題名の本をみつけました。朝日新聞社から出ているミュージアム・レストラン・ガイドという本です。まえがきに「いいミュージアムに、いいレストランが存在するのは、決して偶然でない・・・学びながら食べる」とあり、思わずうなずきました。

畑中三応子「ミュージアム・レストラン・ガイド、2007」

紹介されているレストランというかミュージアムは、東京の周りだけ(山梨、長野も一部ありますが・・・)ですが知らないところもあって、新たな発見があります。もちろん、あさぎの良く知るところもありますから、記事と内容のギャップなどを考えるととても楽しいです。

あさぎの大好きな原美術館の「カフェ・ダール」もちゃんと載っています。簡単なミュージアムの歴史と特徴を上手に紹介していると思います。お勧めメニューもあって、この次いったときに頼んでみようかなって思ったりできます。

残念なのは、最近お気に入りになった青山ユニマット美術館の「カフェラミル」が載ってなったことでしょうか。それから、ぜひとも全国版に拡張して欲しいものです。こんなに楽しい企画がいままでなかったのが不思議です。

畑中三応子「ミュージアム・レストラン・ガイド、2007」

紹介されているレストランというかミュージアムは、東京の周りだけ(山梨、長野も一部ありますが・・・)ですが知らないところもあって、新たな発見があります。もちろん、あさぎの良く知るところもありますから、記事と内容のギャップなどを考えるととても楽しいです。

あさぎの大好きな原美術館の「カフェ・ダール」もちゃんと載っています。簡単なミュージアムの歴史と特徴を上手に紹介していると思います。お勧めメニューもあって、この次いったときに頼んでみようかなって思ったりできます。

残念なのは、最近お気に入りになった青山ユニマット美術館の「カフェラミル」が載ってなったことでしょうか。それから、ぜひとも全国版に拡張して欲しいものです。こんなに楽しい企画がいままでなかったのが不思議です。

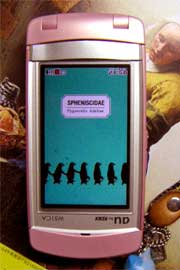

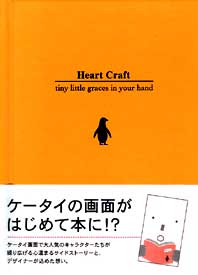

カシペン ~ Heart Craft ― 2007年02月09日 22時41分35秒

携帯を買い替えました。最新型でワンセグというものまで付いています。でも、そんな機能は、どうでも良かったのでした。買い替えを決意させたのは、携帯の中に住んでいるペンギンたちでした。彼らは、『カシペン』と呼ばれています。

携帯の製造メーカーであるカシオのペンギンだから『カシペン』なのだそうです。それは、ともかく可愛いんです。いろいろ調べてみると、なんと彼らの絵本があったのです。さっそく探しに出かけました。

小さな文庫サイズの絵本で内容は同じですが、本の色が5色ありました。グリーン、ブルー、オレンジ、レッド、イエローです。チョイスしたのは、温か味のあるオレンジでした。デザイナーである城聡子のメッセージが込められているようです。

城聡子「Heart Craft、2006」

「使うひとの幸せになれる、携帯電話でありたい」、これが『Heart Craft』とした意味だそうです。大量に消費される工業製品の中で、作り手の気持ちを知ることはなかなかできません。ものがあふれ便利であれば良いという考えかただけでは、もしかしたらメーカーは生き残れないのかもしれません。

あさぎは、このカシペンたちと毎日楽しく過ごしています。携帯を開くたびにカシペンたちは、小さな世界でドタバタと暮らしています。小さな幸せの積みかさねが、いずれ大きな幸せを運んでくる・・、そんなような気がします。

※Heart Craft

携帯の製造メーカーであるカシオのペンギンだから『カシペン』なのだそうです。それは、ともかく可愛いんです。いろいろ調べてみると、なんと彼らの絵本があったのです。さっそく探しに出かけました。

小さな文庫サイズの絵本で内容は同じですが、本の色が5色ありました。グリーン、ブルー、オレンジ、レッド、イエローです。チョイスしたのは、温か味のあるオレンジでした。デザイナーである城聡子のメッセージが込められているようです。

城聡子「Heart Craft、2006」

「使うひとの幸せになれる、携帯電話でありたい」、これが『Heart Craft』とした意味だそうです。大量に消費される工業製品の中で、作り手の気持ちを知ることはなかなかできません。ものがあふれ便利であれば良いという考えかただけでは、もしかしたらメーカーは生き残れないのかもしれません。

あさぎは、このカシペンたちと毎日楽しく過ごしています。携帯を開くたびにカシペンたちは、小さな世界でドタバタと暮らしています。小さな幸せの積みかさねが、いずれ大きな幸せを運んでくる・・、そんなような気がします。

※Heart Craft

まだ見ぬ美術館へ ~ おとなの美術館 ― 2005年11月17日 22時03分06秒

少し早い時間に帰宅をしたところ、電車の中に盲導犬を連れた女性がいました。近くにいたのですが、訓練されてる犬なので犬嫌いのあさぎでも大丈夫でした。

なんとなく彼女見ていたのですが、ふと、視覚に障害がある人が美術館に訪れるということは、非常に難しいことなんだろうと思いました。

アートは、なにも視覚だけで捕らえるものではありませんが、例えば、彫刻なら視覚に障害があっても触れて楽しめると思います。

しかし、日本の美術館では、彫刻に触れることなど出来ないのが現実です。

アートは、何も特定の人のためものでなく誰もが楽しめる人類の財産ですが、その一部も共有できない人がいると思うと少し寂しい気持ちと何とか出来ないのかという憤りを感じました。

日経ホームマガジン「おとなの美術館」

ところで、あさぎは、このごろ寝る前に『おとなの美術館』という雑誌を眺めています。全国の美術館を紹介したもので、日経おとなのOFFの増刊号です。

日経おとなのOFFは、いつもサライとどちらを買おうかと迷う雑誌で、写真も多く大人の視点でいろいろな事柄が載っており好きな雑誌です。

あさぎが良く出かける美術館の他に、まだ行ったことない美術館がたくさん紹介されています。写真も構成もきれいです。

特に関西地区の美術館は、訪れる機会もないので興味をそそります。きっと東京とは、何かが違うのでしょう。

「大阪市立美術館」、「サントリーミュージアム天保山」、「兵庫県立美術館」などは、ぜひ訪れたい気にさせてくれます。

今回は選ばれませんでしたが、テレビで紹介されていた「天竜市立秋野不矩美術館」、戦没画学生の作品を集めた「無言館」、本家アメリカの姉妹館である「名古屋ボストン美術館」なども、行きたい美術館なんですけどねぇ・・。

あぁ、時間とお金があったならと、ため息がでます。

なんとなく彼女見ていたのですが、ふと、視覚に障害がある人が美術館に訪れるということは、非常に難しいことなんだろうと思いました。

アートは、なにも視覚だけで捕らえるものではありませんが、例えば、彫刻なら視覚に障害があっても触れて楽しめると思います。

しかし、日本の美術館では、彫刻に触れることなど出来ないのが現実です。

アートは、何も特定の人のためものでなく誰もが楽しめる人類の財産ですが、その一部も共有できない人がいると思うと少し寂しい気持ちと何とか出来ないのかという憤りを感じました。

日経ホームマガジン「おとなの美術館」

ところで、あさぎは、このごろ寝る前に『おとなの美術館』という雑誌を眺めています。全国の美術館を紹介したもので、日経おとなのOFFの増刊号です。

日経おとなのOFFは、いつもサライとどちらを買おうかと迷う雑誌で、写真も多く大人の視点でいろいろな事柄が載っており好きな雑誌です。

あさぎが良く出かける美術館の他に、まだ行ったことない美術館がたくさん紹介されています。写真も構成もきれいです。

特に関西地区の美術館は、訪れる機会もないので興味をそそります。きっと東京とは、何かが違うのでしょう。

「大阪市立美術館」、「サントリーミュージアム天保山」、「兵庫県立美術館」などは、ぜひ訪れたい気にさせてくれます。

今回は選ばれませんでしたが、テレビで紹介されていた「天竜市立秋野不矩美術館」、戦没画学生の作品を集めた「無言館」、本家アメリカの姉妹館である「名古屋ボストン美術館」なども、行きたい美術館なんですけどねぇ・・。

あぁ、時間とお金があったならと、ため息がでます。

本当にたいせつなこと ~ 星の王子さま ― 2005年10月29日 22時07分37秒

サンテグジュペリ(池澤夏樹訳)「星の王子さま」

お友達からサンテクジュペリの「真の贅沢とは人間関係の贅沢だ」という言葉をもらいました。とても意味深い言葉だと思ったのですが、あさぎは、まだ彼の作品を読んだことがありませんでしたので、どういう秘密があるのか知りたくなったので、彼の「星の王子さま」をはじめて読むことにしました。世界で2番目に読まれている本であることは知っていましたが、それ故に今まで意味もなく避けてきたのでしょうか?

たまたま最近、多くの新訳を書店で目にするようになって来たので少し興味はあったのですが、なかなか手にすることは出来ませんでした。グット・タイミングということでなのでしょうか? ただ問題なのは、どの本を選ぶかということで、たくさんあることも困ったことです。ネットのレビューワーの話は、どんな基準でそう言えるのか判らないので参考できませんでた。ただ、あさぎとしては、どの本も挿絵が付いてるので、その挿絵で気にいったものが良いと思って池澤版を選ぶことにしました。

最初のうちは、なぜ王子さまが羊を欲しがって、しかも羊が入っているという箱を気に入ったのか判りませんでした。しかし、「本当にたいせつなことは、目にはみえない」の謎が解けていくにつれ、そのときの王子さまの気持ちが判るようになると、とても悲しいような、嬉しいような気分になりました。自分が犯してしまったあやまちに対する後悔と本当のことを知ったことの喜びが複雑に絡み合っているようでした。

特別な存在であることをその人といる時には気がつかない・・良くあることです。王子さまとキツネが友達になるプロセスは、普通にしていれば気がつかず、当たり前と思ってしまいますが、それはすごく大切なことだったのです。あさぎのお友達もそのことが言いたかったような気がします。この本は、大切なことを教えてくれる教科書のような本で、今となっては、なぜ、あさぎがこの本を避けてきたのか不思議でなりません。

※サン=テグジュペリ インターネットミュージアム