Asagi's Art News

皮肉 ~ 星の王子さま展 ― 2007年05月01日 12時24分55秒

先月の新聞に「星の王子さま原画、日本にも」と紹介されていました。山梨で絵本ミュージアム清里を主催する人が、東京で開かれた古本市で見つけたととのことでした。サンテグジュペリの原画は、47点のうち多くが行方不明で、確認されているの今回のものを含め6点だけだそうです。

今回の銀座松屋の展覧会では、発見された原画の展示がメインとなるのだなと思いました。しかし、そこはデパートということもあり、「星の王子さま」をテーマにいろいろ見せる努力をしていました。パネルセッションが多かったのですが、ところどころ模型やインスタレーションなども混ぜていました。

どうしても「星の王子さま」に書かれている内容を意識してしまうので、展示にも文章が多くなり全体としてくどい感じがします。大人には良いですが、子供には辛いかもしれません。どちらを意識しているのか迷う展示なのかもしれません。

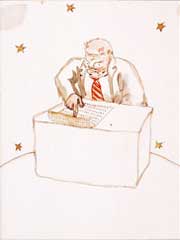

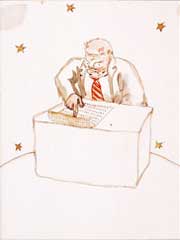

注目の原画は、最後から2番目の部屋にありました。周りをサンテグジュペリのメモやスケッチで囲み、部屋の中央に初版の挿絵とともに展示していました。原画は、王子さまが4番目に訪れる星に住む「実業屋」です。なんとなく水彩でさらさらという感じ描いたようにも思えました。大きさはA4程度です。

サンテグジュペリ「星の王子さま、1943」

ところが、この原画は、かなり描き直しを行ない完成したものらしいのです。それぞれの場面に比喩を盛り込むため、それに見合う風貌や景色にするのは、いろいろたいへんだったと思います。インクの線は細く心細さを、余白を用いることで空虚な感じを演出しているのかとも思えます。

しかし、日本で見つかった原画が「実業家」というのも皮肉です。無数にある星の所有権を数える実業家は、プチバブルにおどる日本人のようにも思えます。世の中、巡り会わせというものは、不思議な縁をたどるようです。

※星の王子さま展

今回の銀座松屋の展覧会では、発見された原画の展示がメインとなるのだなと思いました。しかし、そこはデパートということもあり、「星の王子さま」をテーマにいろいろ見せる努力をしていました。パネルセッションが多かったのですが、ところどころ模型やインスタレーションなども混ぜていました。

どうしても「星の王子さま」に書かれている内容を意識してしまうので、展示にも文章が多くなり全体としてくどい感じがします。大人には良いですが、子供には辛いかもしれません。どちらを意識しているのか迷う展示なのかもしれません。

注目の原画は、最後から2番目の部屋にありました。周りをサンテグジュペリのメモやスケッチで囲み、部屋の中央に初版の挿絵とともに展示していました。原画は、王子さまが4番目に訪れる星に住む「実業屋」です。なんとなく水彩でさらさらという感じ描いたようにも思えました。大きさはA4程度です。

サンテグジュペリ「星の王子さま、1943」

ところが、この原画は、かなり描き直しを行ない完成したものらしいのです。それぞれの場面に比喩を盛り込むため、それに見合う風貌や景色にするのは、いろいろたいへんだったと思います。インクの線は細く心細さを、余白を用いることで空虚な感じを演出しているのかとも思えます。

しかし、日本で見つかった原画が「実業家」というのも皮肉です。無数にある星の所有権を数える実業家は、プチバブルにおどる日本人のようにも思えます。世の中、巡り会わせというものは、不思議な縁をたどるようです。

※星の王子さま展

青い花 ~ 特別展 花 FLOWER ― 2007年05月02日 21時59分21秒

上野の森の中で、動物園とともに前を通り過ぎるだけだった国立科学博物館に行っていました。この春、工事がやっと終って日本館もオープンとなったようです。内容はともかく、ここの「シアター360」は、直径12mの球体スクリーンでおもしろいです。

さて、肝心の青い花ですが、ヒマラヤの青いケシとサントリーの開発した青いバラが見どころのようです。しかし、どちらも南の海の青のようなあざやかな青とはいきませんでした。ケシの青は薄いブルー、バラはパープルですね・・。

ところどころ写真可のゾーンがあって、みなさんパチパチ撮ってました。あさぎも青いカーネーションといわれる「ムーンダスト」を撮ってきましたが、どう見てもパープルです。この世界も奥が深そうです。

※国立科学博物館

さて、肝心の青い花ですが、ヒマラヤの青いケシとサントリーの開発した青いバラが見どころのようです。しかし、どちらも南の海の青のようなあざやかな青とはいきませんでした。ケシの青は薄いブルー、バラはパープルですね・・。

ところどころ写真可のゾーンがあって、みなさんパチパチ撮ってました。あさぎも青いカーネーションといわれる「ムーンダスト」を撮ってきましたが、どう見てもパープルです。この世界も奥が深そうです。

※国立科学博物館

愛らしく賢い ~ 藤城清治 光と影の世界展 ― 2007年05月03日 13時44分56秒

影絵といえば、すぐに思い出されるほど知られている藤城清治ですが、なかなかその個展に巡りあうことはできませんでした。横浜での原画展は、今回がはじめてであるとか・・さっそく会いに行って来ました。

80歳を越えた今でも現役で頑張っているようで、期間中にサイン会もあるようです。ずっと影絵ひとすじでやってきたのかと思っていましたが、劇団運営などの寄り道もしていて、けっこう多彩な人のようです。

そもそもは、油彩からスタートして、影絵にしては雑誌の挿絵を作ることで人気が出てそうです。そして、一世風靡のケロヨンというキャラクターを生み出し、雑誌にテレビにと仕事の幅を広げていったようです。

展示は、初期のモノクロの影絵から最近のカラーのものまで100点を越える作品がぎっしり詰まっています。当たり前ですが、作品は裏から照明を当てて薄明かりの中で輝きます。ステンドグラスのような鮮やかさがあります。

しかし、作品は厚紙とカラーフィルムから作られいているのです。途中、映像で作成工程の紹介があるのですが、カッターと糊を使い作られていく影絵は、とても興味深いです。そして、おもしろいことにアトリエの中には、彼の飼っている猫が一緒にいて、作成中でも傍でうろうろしています。

そう言えば、彼のお気に入りは猫で、多くの作品に登場しています。愛らしさの象徴なのでしょうか? 作品を見ていくと愛らしさとは別に考えていたり、何かを訴えているような感じ受ける猫もいました。

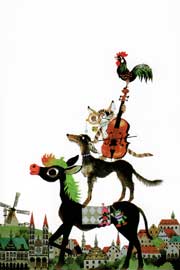

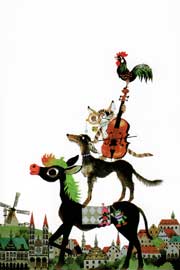

「賢さ」とか、「知恵」と言ったらいいのかもしれません。例えば、「ブレーメンのおんがくたい」では、猫は虫眼鏡を見て、すべてに冷静に対処するような姿勢を見ることができます。愛らしさだけでなく知的な要素も含んでいる、だから、彼は猫が好きなのでしょう。

藤城清治「ブレーメンのおんがくたい、2004」

※そこう美術館

80歳を越えた今でも現役で頑張っているようで、期間中にサイン会もあるようです。ずっと影絵ひとすじでやってきたのかと思っていましたが、劇団運営などの寄り道もしていて、けっこう多彩な人のようです。

そもそもは、油彩からスタートして、影絵にしては雑誌の挿絵を作ることで人気が出てそうです。そして、一世風靡のケロヨンというキャラクターを生み出し、雑誌にテレビにと仕事の幅を広げていったようです。

展示は、初期のモノクロの影絵から最近のカラーのものまで100点を越える作品がぎっしり詰まっています。当たり前ですが、作品は裏から照明を当てて薄明かりの中で輝きます。ステンドグラスのような鮮やかさがあります。

しかし、作品は厚紙とカラーフィルムから作られいているのです。途中、映像で作成工程の紹介があるのですが、カッターと糊を使い作られていく影絵は、とても興味深いです。そして、おもしろいことにアトリエの中には、彼の飼っている猫が一緒にいて、作成中でも傍でうろうろしています。

そう言えば、彼のお気に入りは猫で、多くの作品に登場しています。愛らしさの象徴なのでしょうか? 作品を見ていくと愛らしさとは別に考えていたり、何かを訴えているような感じ受ける猫もいました。

「賢さ」とか、「知恵」と言ったらいいのかもしれません。例えば、「ブレーメンのおんがくたい」では、猫は虫眼鏡を見て、すべてに冷静に対処するような姿勢を見ることができます。愛らしさだけでなく知的な要素も含んでいる、だから、彼は猫が好きなのでしょう。

藤城清治「ブレーメンのおんがくたい、2004」

※そこう美術館

もの言わぬ声 ~ 三沢厚彦 ANIMALS+PLUS ― 2007年05月04日 20時18分28秒

独特の表情のある動物たちは、色づけされた彫刻です。ほぼ実物大の大きさです。粗いノミのあとが残っていて、近づいていくとかなりの迫力があります。動物の作品ということもあり、美術館には子供たちの姿が目立ちました。

最初に出迎えてくれるのは、小屋の中で両足で立っている白熊です。少し考えると不思議な光景です。熊は熊でも白熊なので、森のイメージはありません。それに手招きをしているようで、ちょっと可笑しいような、不思議な感じです。

ただ、目が笑ってないところが、野生を感じます。けして道化ではないことを主張しているようです。もちろん、その他の作品もこの点は、共通しています。あるところで人との境界を明確にしているのだと思います。

展示は4部屋からなっているのですが、特に猫と犬の部屋はおもしろかったです。デフォルメをされてるような、正確な描写をしているような、見かたによってちょっと違ってくる感じします。何匹もの猫と犬が展示されているのですが、1匹1匹が個性的です。

彫刻というと人物が多く、写実的な感じが強いのですが、こんな彫刻もあるのだと思えた展覧会でした。そして、この世界にいるのは、人間だけじゃないと言っているようでした。もの言わぬ声を聞けということでしょうか・・。

※平塚市美術館

最初に出迎えてくれるのは、小屋の中で両足で立っている白熊です。少し考えると不思議な光景です。熊は熊でも白熊なので、森のイメージはありません。それに手招きをしているようで、ちょっと可笑しいような、不思議な感じです。

ただ、目が笑ってないところが、野生を感じます。けして道化ではないことを主張しているようです。もちろん、その他の作品もこの点は、共通しています。あるところで人との境界を明確にしているのだと思います。

展示は4部屋からなっているのですが、特に猫と犬の部屋はおもしろかったです。デフォルメをされてるような、正確な描写をしているような、見かたによってちょっと違ってくる感じします。何匹もの猫と犬が展示されているのですが、1匹1匹が個性的です。

彫刻というと人物が多く、写実的な感じが強いのですが、こんな彫刻もあるのだと思えた展覧会でした。そして、この世界にいるのは、人間だけじゃないと言っているようでした。もの言わぬ声を聞けということでしょうか・・。

※平塚市美術館

音の造形 ~ シデロイホス 鉄の響 原田和男展 ― 2007年05月17日 12時10分45秒

ゴールデンウェークも後半になって、潮風を感じに海の側まで行って来ました。原田和男の造るシデロイホス(ΣΙΔΕΡΟ ΗΧΟΣ)は、音響彫刻というそうです。鉄でできていて、自由に叩いたり、動かしたりできる作品と電気を使って自動演奏する作品がありました。

ふつうの展覧会では、静寂の中で作品が黙っていることがあたりまえです。しかし、この展覧会では、音を響かせないことには、作品の姿を感じることができないのです。会場では、さまざまな音が響いています。

実際に作品を響かせるとかなり楽しいです。いつもなら作品の名前や解説を見ながら進んで行くのですが、とりあえず叩いてみることに集中してきます。だから、今回は彼の作品の名前をいっさい覚えていません。申し訳ないような気もしますが・・

大きく分類すると叩いて音を出す作品と、動くことで音がする作品に分かれているようでした。自動演奏には、動くことで音がする作品が使われていました。金属と金属があたるときに出る音は、ハープのようなものやマラカスのようなものといろいろです。

音という見えないもが作品となる。不思議な感じもしますが、すべてのものを目で確認する必要はないのでしょう。耳で感じ、肌で感じる・・それもアートの世界なのだと思います。

※茅ヶ崎市美術館

ふつうの展覧会では、静寂の中で作品が黙っていることがあたりまえです。しかし、この展覧会では、音を響かせないことには、作品の姿を感じることができないのです。会場では、さまざまな音が響いています。

実際に作品を響かせるとかなり楽しいです。いつもなら作品の名前や解説を見ながら進んで行くのですが、とりあえず叩いてみることに集中してきます。だから、今回は彼の作品の名前をいっさい覚えていません。申し訳ないような気もしますが・・

大きく分類すると叩いて音を出す作品と、動くことで音がする作品に分かれているようでした。自動演奏には、動くことで音がする作品が使われていました。金属と金属があたるときに出る音は、ハープのようなものやマラカスのようなものといろいろです。

音という見えないもが作品となる。不思議な感じもしますが、すべてのものを目で確認する必要はないのでしょう。耳で感じ、肌で感じる・・それもアートの世界なのだと思います。

※茅ヶ崎市美術館