Asagi's Art News

目指すべき高い目標 ~ 白洲正子 神と仏、自然への祈り ― 2011年05月01日 23時53分52秒

白州正子(1910-1998)のことをいまどきの言い方をすれば、セレブ(セレブリティ:Celebrity)になるのかもしれません。しかし、彼女は、激動の昭和においても断じて動じず、自分の信じる「美」について多くを語り残しています。

少女時代に出会った「能」に、彼女の「美」の原点があると言われています。そうした日本の伝統の「美」の中から生み出された随筆は、アートブロガーのあこがれであり、目指すべき高い目標であると思っています。

出会った「美」に対してのするどい観察力、そして、感動を美しい言葉に置き換える技術は、アーティストと同じような評価をして良いと思います。今回の展覧会は、そのような意図も伺えるような構成であることから、かなり興味深いものとなっていました。

彼女は十一面観音に対する想いをいくつもの随筆で残していますが、彼女の言葉と実物の十一面観音を同時に鑑賞するのは、なかなか楽しいものでした。彼女は、仏はまだ人間の悩みから完全に脱してはおらず、それ故に親しみ深いと言います…人生のあり方を仏に見出していたのでしょう。

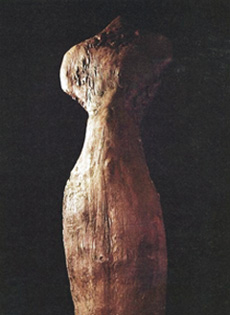

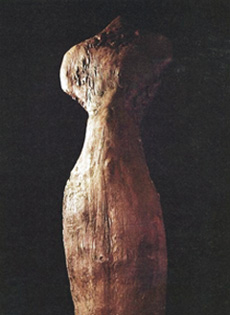

さて、作品の中で注目していたのが、日曜美術館でも取り上げられた奈良・松尾寺の「焼損仏像残闕」でした。もともとは千手観音であった仏像が火災によって焼け残ったものなのですが、これこそが真の仏の姿であり、ある意味到達した「美」を彼女が発見したのです。

奈良・松尾寺「焼損仏像残闕(千手観音像トルソー)、8世紀」

今回、他の仏像と一緒に展示されているのですが、そこから放たれるオーラは強く、滑らかな曲線が、自然の秘められた「美」を引き出しています。破壊により作り出された姿は、誰もが感じるように抽象芸術の領域に達しているのです。

※世田谷美術館(2011年3月19日~2011年5月8日)

少女時代に出会った「能」に、彼女の「美」の原点があると言われています。そうした日本の伝統の「美」の中から生み出された随筆は、アートブロガーのあこがれであり、目指すべき高い目標であると思っています。

出会った「美」に対してのするどい観察力、そして、感動を美しい言葉に置き換える技術は、アーティストと同じような評価をして良いと思います。今回の展覧会は、そのような意図も伺えるような構成であることから、かなり興味深いものとなっていました。

彼女は十一面観音に対する想いをいくつもの随筆で残していますが、彼女の言葉と実物の十一面観音を同時に鑑賞するのは、なかなか楽しいものでした。彼女は、仏はまだ人間の悩みから完全に脱してはおらず、それ故に親しみ深いと言います…人生のあり方を仏に見出していたのでしょう。

さて、作品の中で注目していたのが、日曜美術館でも取り上げられた奈良・松尾寺の「焼損仏像残闕」でした。もともとは千手観音であった仏像が火災によって焼け残ったものなのですが、これこそが真の仏の姿であり、ある意味到達した「美」を彼女が発見したのです。

奈良・松尾寺「焼損仏像残闕(千手観音像トルソー)、8世紀」

今回、他の仏像と一緒に展示されているのですが、そこから放たれるオーラは強く、滑らかな曲線が、自然の秘められた「美」を引き出しています。破壊により作り出された姿は、誰もが感じるように抽象芸術の領域に達しているのです。

※世田谷美術館(2011年3月19日~2011年5月8日)

友情 ~ マリー=アントワネットの画家 ヴィジェ・ルブラン展 ― 2011年05月02日 22時30分46秒

フランス王妃マリー=アントワネット(1755-1793)と宮廷画家ヴィジェ・ルブラン(1755-1842)は、偶然にも同い年だったようです。そして、見知らぬ異国であるフランスにやって来たアントワネットにとって、ルブランとの出会いは煩わしいまつりごとを忘れる安らぎであったと伝えられています。

フランス革命によってアントワネットは、たくさんの汚名を受け命を落とすことになります。そして、その汚名によって彼女の芸術に対する貢献が、影に隠れてしまうことになるのです。この時代に、とても重要となることなのですが…

ルブランは、幼い頃から絵画教育を受け10代前半には肖像画を描く仕事を得ていたと言います。画家の組合に入り、徐々に評判を得ていきます。結婚をして公私ともに充実していき、ついにヴェルサイユ宮殿に招かれ、宮廷画家の道に進んでいきます。

しかし、いくら才能があったとしても、画家の世界は男性優位の職場です。何かに付けてじゃまにされたり、女性であることで差別を受けることあったようです。そこで、王妃アントワネットがルブランのために、美術アカデミーや宮廷における男性優位の制度に対して圧力をかけ、女性画家が自由に活動ができるよう、正統な評価が得られるよう支えることになったのでした。

立場は異なっていても共有できる想いがあったことが、アントワネットとルブランを深く結びつけていったのだと思います。だから、ルブランが描くアントワネットの肖像からは、単なるモデルと画家というよりも心を許し、友情を深め合う姿をみることができるのです。

不幸にして、彼女たちにはフランス革命の波が襲いかかります。歴代王族のつけを払わされることになったアントワネットは、民衆の前で死刑となります。ルブランもまた最大の理解者を失い、自画像を手に長い流浪の旅がはじまります。互いに厳しい人生となるのですが、それぞれの役割を果たすことになったと思います。

エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン「自画像、1800」

※三菱一号美術館(2011年3月1日~2011年5月8日)

フランス革命によってアントワネットは、たくさんの汚名を受け命を落とすことになります。そして、その汚名によって彼女の芸術に対する貢献が、影に隠れてしまうことになるのです。この時代に、とても重要となることなのですが…

ルブランは、幼い頃から絵画教育を受け10代前半には肖像画を描く仕事を得ていたと言います。画家の組合に入り、徐々に評判を得ていきます。結婚をして公私ともに充実していき、ついにヴェルサイユ宮殿に招かれ、宮廷画家の道に進んでいきます。

しかし、いくら才能があったとしても、画家の世界は男性優位の職場です。何かに付けてじゃまにされたり、女性であることで差別を受けることあったようです。そこで、王妃アントワネットがルブランのために、美術アカデミーや宮廷における男性優位の制度に対して圧力をかけ、女性画家が自由に活動ができるよう、正統な評価が得られるよう支えることになったのでした。

立場は異なっていても共有できる想いがあったことが、アントワネットとルブランを深く結びつけていったのだと思います。だから、ルブランが描くアントワネットの肖像からは、単なるモデルと画家というよりも心を許し、友情を深め合う姿をみることができるのです。

不幸にして、彼女たちにはフランス革命の波が襲いかかります。歴代王族のつけを払わされることになったアントワネットは、民衆の前で死刑となります。ルブランもまた最大の理解者を失い、自画像を手に長い流浪の旅がはじまります。互いに厳しい人生となるのですが、それぞれの役割を果たすことになったと思います。

エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン「自画像、1800」

※三菱一号美術館(2011年3月1日~2011年5月8日)

家族 ~ リザとガスパール&ペネロペ展 ― 2011年05月04日 20時26分25秒

リザとガスパールが絵本に登場してから、まだそれほどの年月が経っていません。しかし、パリというお洒落な街とほのぼのとしたキャラクター(ちなみに、白い方がリサ、黒い方がガスパール)からすっかり人気者となっています。もちろん、絵本だけでキャラクター商品の展開で多くのファンを得ています。

作品は、パリに住む夫妻によって共同で制作されています。絵は夫であるゲオルグ・ハレンスレーベン(1958-)が担当し、お話しは妻のアン・グットマン(1970-)が担当してしています。ゲオルグはドイツ生まれですが、アンはフランス生まれのパリジェンヌです。

展示は、200点近くの絵本の原画に加えてアトリエでのインタビューなど盛りだくさんの内容で、キャラクターやエピソードが誕生する秘密に迫っています。あまり絵本のことを知らなくても、どこにでもあるような日常はほのぼのとして気分にさせてくれます。

作品を見ていくと、リザとガスパールが作者であるゲオルグとアンであることに気がつきます。彼らが感じていること、共感していることがお話しの核になっているのです。そして、子供の目線には彼らの子供たちが深く関わっているようです。

作品は彼ら夫婦によって作られますが、最近では完成前に子供たちに見せて意見を聞いた上で修正しているそうです。家族が作り上げる絵本であるからこそ、たくさんの家族に支持されているのだと思います。

忘れていましたが、ペネロペは青いコアラのキャラクターなのですが、今回の展覧会ではちょっと存在感が薄い感じがしました。なかなか味のある顔をしていますが、惜しい感じがしました。次回の展覧会で是非頑張ってほしいものです。

※そごう美術館(2011年4月2日~2011年5月6日)

※リサとガスパールオフィシャルサイト

※Pénélope tête en l'air

作品は、パリに住む夫妻によって共同で制作されています。絵は夫であるゲオルグ・ハレンスレーベン(1958-)が担当し、お話しは妻のアン・グットマン(1970-)が担当してしています。ゲオルグはドイツ生まれですが、アンはフランス生まれのパリジェンヌです。

展示は、200点近くの絵本の原画に加えてアトリエでのインタビューなど盛りだくさんの内容で、キャラクターやエピソードが誕生する秘密に迫っています。あまり絵本のことを知らなくても、どこにでもあるような日常はほのぼのとして気分にさせてくれます。

作品を見ていくと、リザとガスパールが作者であるゲオルグとアンであることに気がつきます。彼らが感じていること、共感していることがお話しの核になっているのです。そして、子供の目線には彼らの子供たちが深く関わっているようです。

作品は彼ら夫婦によって作られますが、最近では完成前に子供たちに見せて意見を聞いた上で修正しているそうです。家族が作り上げる絵本であるからこそ、たくさんの家族に支持されているのだと思います。

忘れていましたが、ペネロペは青いコアラのキャラクターなのですが、今回の展覧会ではちょっと存在感が薄い感じがしました。なかなか味のある顔をしていますが、惜しい感じがしました。次回の展覧会で是非頑張ってほしいものです。

※そごう美術館(2011年4月2日~2011年5月6日)

※リサとガスパールオフィシャルサイト

※Pénélope tête en l'air

謎は終わらない ~ 特別展 写楽 ― 2011年05月07日 22時38分30秒

東洲斎写楽(生没年不詳)は、江戸の街に突然あらわれ10ヶ月あまりの活動で消えてしまいました。謎の絵師として、さまざま人たちが謎解きに挑んできました。大物浮世絵師説、版元の蔦屋重三郎(1750-1797)説など興味深い憶測が飛びかうミステリーです。

しかし、最近になって謎解きに大きなヒントを与える発見がありました。ギリシャの国立コルフ・アジア美術館のコレクションの中に、写楽のものと思われる肉筆扇面画があったのです。肉筆画の分析から多くのことが明らかになり、謎であった写楽の正体に迫ることができたのです。

そして、斎藤十郎兵衛(1763-1820)説がにわかに有力視されることになったのです。斉藤という人物ですが、阿波徳島藩の能役者であることが判っていて、住まいは八丁堀となっています。興味深いのは、この斉藤の家の近くに版元である蔦屋の店があるのです。

能役者の仕事は特定の季節に集中していて、次の仕事の時間まで間が空くようなことがしばしばあったようです。また、仕事柄、斉藤が歌舞伎などの演劇を好んで見ていたことも推測できます。表現に関する研究から浮世絵を描いていたことは、誰でもたやすく想像できることです。もちろん、蔦屋への接触に関しても…

さて、今回の展覧会ですが、衝撃的なデビュから徐々に変貌する写楽第4期までを網羅する大掛かりな回顧展です。東博ならではラインナップとボリュームは圧巻と言えます。数にして170点もの作品に一度に出会うことができるのです。

第1期の作品は、誰もが知っている役者大首絵28図となり、雲母の粉を使った雲母(キラ)刷りの贅沢な作品となります。そして、あまり馴染みない第2期~第4期と続くのですが、これが同じ絵師の作品であるかと思うほどの変化をみることができます。もともと、版元の蔦屋が仕掛けたイベント的な要素が見え隠れするシリースなのです。

役者大首絵についてもいろいろな見解がありますが、役者の個性や芝居のポイントなる部分を、斬新な切り口で描くのが写楽なのです。例えば、「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」と「市川男女蔵の奴一平」は、同じ芝居の一場面であり、まさにクライマックスを迎えています。獲物を見つけ驚く江戸兵衛の手の表情や緊急事態に覚悟を決めた奴一平の憤りまで伝わる絶妙な表現です。

東洲斎写楽「三代目大谷鬼次の江戸兵衛(左)&市川男女蔵の奴一平(右)、1794」

しかし、そんな写楽でもすべての人から評価を受けたわけではないのです。例えば、役者のありのままを描くことにより、女形には嫌われたりしたのです。そして、それはブロマイドとして浮世絵を求める人たちに共感を与え大衆からも酷評を受けた可能性だってあります。

現代でこそ写楽の凄さは評価されていますが、はたして当時の江戸にあってはどうだったのでしょうか? それが迷いなのか、トラブルなのかは判りませんが、大きく第2期以降に影響しています。迫力のある表現はなくなり、ありきたりの全身ポーズになったり、使用される紙や絵の具も粗悪なものなっていきます。

本当に役者大首絵の写楽なのかと疑うほどの作品なのです。ある説によると、第2期以降は斉藤とは別人だった可能性があったそうです。何らかの形で斉藤が手を引いてしまい、蔦屋としても儲けが出ず、何とか回収をするために写楽の名前を使い続けたのかもしれません。

それは、展覧会を通して感じてくることであり、事実だったような気がしています。まだまだ謎はいくつも残っています。絵師の正体が見えてきた程度では、写楽の謎は終わらないのでしょう。これからも、大いなるミステリーで楽しませてくれると思います。

※東京国立博物館(2011年5月1日~2011年6月12日)

しかし、最近になって謎解きに大きなヒントを与える発見がありました。ギリシャの国立コルフ・アジア美術館のコレクションの中に、写楽のものと思われる肉筆扇面画があったのです。肉筆画の分析から多くのことが明らかになり、謎であった写楽の正体に迫ることができたのです。

そして、斎藤十郎兵衛(1763-1820)説がにわかに有力視されることになったのです。斉藤という人物ですが、阿波徳島藩の能役者であることが判っていて、住まいは八丁堀となっています。興味深いのは、この斉藤の家の近くに版元である蔦屋の店があるのです。

能役者の仕事は特定の季節に集中していて、次の仕事の時間まで間が空くようなことがしばしばあったようです。また、仕事柄、斉藤が歌舞伎などの演劇を好んで見ていたことも推測できます。表現に関する研究から浮世絵を描いていたことは、誰でもたやすく想像できることです。もちろん、蔦屋への接触に関しても…

さて、今回の展覧会ですが、衝撃的なデビュから徐々に変貌する写楽第4期までを網羅する大掛かりな回顧展です。東博ならではラインナップとボリュームは圧巻と言えます。数にして170点もの作品に一度に出会うことができるのです。

第1期の作品は、誰もが知っている役者大首絵28図となり、雲母の粉を使った雲母(キラ)刷りの贅沢な作品となります。そして、あまり馴染みない第2期~第4期と続くのですが、これが同じ絵師の作品であるかと思うほどの変化をみることができます。もともと、版元の蔦屋が仕掛けたイベント的な要素が見え隠れするシリースなのです。

役者大首絵についてもいろいろな見解がありますが、役者の個性や芝居のポイントなる部分を、斬新な切り口で描くのが写楽なのです。例えば、「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」と「市川男女蔵の奴一平」は、同じ芝居の一場面であり、まさにクライマックスを迎えています。獲物を見つけ驚く江戸兵衛の手の表情や緊急事態に覚悟を決めた奴一平の憤りまで伝わる絶妙な表現です。

東洲斎写楽「三代目大谷鬼次の江戸兵衛(左)&市川男女蔵の奴一平(右)、1794」

しかし、そんな写楽でもすべての人から評価を受けたわけではないのです。例えば、役者のありのままを描くことにより、女形には嫌われたりしたのです。そして、それはブロマイドとして浮世絵を求める人たちに共感を与え大衆からも酷評を受けた可能性だってあります。

現代でこそ写楽の凄さは評価されていますが、はたして当時の江戸にあってはどうだったのでしょうか? それが迷いなのか、トラブルなのかは判りませんが、大きく第2期以降に影響しています。迫力のある表現はなくなり、ありきたりの全身ポーズになったり、使用される紙や絵の具も粗悪なものなっていきます。

本当に役者大首絵の写楽なのかと疑うほどの作品なのです。ある説によると、第2期以降は斉藤とは別人だった可能性があったそうです。何らかの形で斉藤が手を引いてしまい、蔦屋としても儲けが出ず、何とか回収をするために写楽の名前を使い続けたのかもしれません。

それは、展覧会を通して感じてくることであり、事実だったような気がしています。まだまだ謎はいくつも残っています。絵師の正体が見えてきた程度では、写楽の謎は終わらないのでしょう。これからも、大いなるミステリーで楽しませてくれると思います。

※東京国立博物館(2011年5月1日~2011年6月12日)

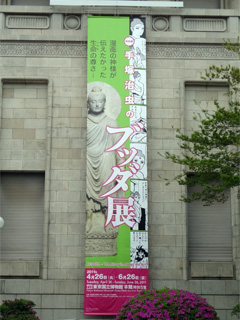

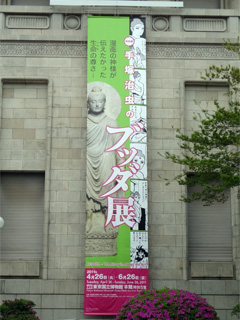

コラボレーション ~ 手塚治虫のブッダ展 ― 2011年05月14日 23時57分13秒

手塚治虫(1928-1989)は、歴史上の偉人をテーマに作品をいくつか手がけています。「ブッダ」という作品も仏教の開祖である釈迦(紀元前463年- 紀元前383年)の生涯を描いた大作です。残念ながら全巻読破はできていませんが、手塚らしい人間としての理想や苦悩を描いているようです。

展覧会は、東博の本館特別5号室というところを使用しています。この会場は、最近ではダ・ヴィンチの「受胎告知」、古くはルーブルの至宝で門外不出の「モナリザ」など、厳選された作品の展示に使用する特別な会場です。

今回、手塚が描いた「ブッダ」の原画にあわせて、各時代の仏像の名品を対比させています。それは、釈迦の誕生から出家をして、悟りを開き涅槃に到るまでの人生を、短い時間で見せるという試みなのかもしれません。

ところで、作品である仏像も漫画の原画もとても良いものであるのですが、コラボレーションとしての効果は少し弱いような感じがしました。また、会場のいっかくにアニメーション映画の「ブッダ」のコマーシャルもあったことからも、いろいろな事情があり積み上げすぎてしまったように思いました。

さて、特に気に入った良い顔の仏様なのですが、飛鳥時代の仏坐像(如来坐像)です。ブロンズの小さな仏様なのですが、長い年月で良い艶が出ていて、とっても優しい表情に魅力を感じます。法隆寺金堂釈迦三尊像の中尊と似ているそうですが、やはり表情はこちらの方が柔らかであるそうです。

「重要文化財 仏坐像(法隆寺献納宝物)、7世紀」

※東京国立博物館(2011年4月26日~2011年6月26日)

展覧会は、東博の本館特別5号室というところを使用しています。この会場は、最近ではダ・ヴィンチの「受胎告知」、古くはルーブルの至宝で門外不出の「モナリザ」など、厳選された作品の展示に使用する特別な会場です。

今回、手塚が描いた「ブッダ」の原画にあわせて、各時代の仏像の名品を対比させています。それは、釈迦の誕生から出家をして、悟りを開き涅槃に到るまでの人生を、短い時間で見せるという試みなのかもしれません。

ところで、作品である仏像も漫画の原画もとても良いものであるのですが、コラボレーションとしての効果は少し弱いような感じがしました。また、会場のいっかくにアニメーション映画の「ブッダ」のコマーシャルもあったことからも、いろいろな事情があり積み上げすぎてしまったように思いました。

さて、特に気に入った良い顔の仏様なのですが、飛鳥時代の仏坐像(如来坐像)です。ブロンズの小さな仏様なのですが、長い年月で良い艶が出ていて、とっても優しい表情に魅力を感じます。法隆寺金堂釈迦三尊像の中尊と似ているそうですが、やはり表情はこちらの方が柔らかであるそうです。

「重要文化財 仏坐像(法隆寺献納宝物)、7世紀」

※東京国立博物館(2011年4月26日~2011年6月26日)