Asagi's Art News

底知れない恐ろしさ ~ 誕生! 中国文明 ― 2010年07月21日 20時41分47秒

日本の縄文時代は、いまでもたくさんの未知の部分があります。しかし、判っているだけでも、国としての形成や文明と呼べる知識や技術はありません。当然ですが、伝承のための文字すらも持っていないのです。これは、当時の日本が辺境であったことを意味します。

同じ時代の中国では、既に夏(か:紀元前20世紀~16世紀)という国家が成立していました。発掘調査こそ最近ですが、当時の日本に比べるまでもなく、最先端の知識、技術、そして人を持っていた中国文明そのものです。

発掘された場所は、河南省の黄河流域です。幸いなことに文化大革命の時代、この貴重な財宝は土の中に眠っていました。もし、あの時代に発掘されていたら、いったいどんなことになっていたのでしょうか…。夏についての研究は、これからのようです。しかし、新しい発見があり、貴重な財宝が次々に出土しているようです。

展覧会では、この夏の出土品からはじまり、10世紀の北宋時代までの作品を「王朝」「技」「美」の3つのテーマにして展示しています。3000年という途方もない時間を体験できるスケールの大きな展覧会といえます。

ポスターにある作品が『動物紋飾板(どうぶつもんかざりいた)』というトルコ石で出来た仮面です。比較的小振りですが、夏の出土品であり紀元前16世紀に作られたものとのことです。細かく貼り合わせた宝石がみごとで、とても身分の高い人の持ち物であったと思われます。

『金縷玉衣(きんるぎょくい)』という全身を石の板で覆った服も圧巻で、 前漢の時代(紀元前2世紀)に石が死体を腐敗から守るとのことから作られたようです。この他に青銅器、金銀器、陶磁器、壁画、彫刻などさまざまな作品がこれでもかと展示されています。

最近の北京オリンピックや上海万博などから、中国は発展途上などと考えてしまうこともあります。しかし、もともとあらゆるもののポテンシャルが大きいので、当然の結果といえばそれまでですが、底知れない恐ろしさを感じます。美についても貪欲であり、新しい価値観を創造するのが中国です。

コピー大国など不名誉な命名をされているのも事実ですが、壮大な歴史の流れを見せつけられると、やがては美の世界をも再度リードしてしまうのではと思ってしまいます。大きな期待をしつつ中国の今後を見守りたいと思います。

※東京国立博物館(2010年7月6日~2010年9月5日)

同じ時代の中国では、既に夏(か:紀元前20世紀~16世紀)という国家が成立していました。発掘調査こそ最近ですが、当時の日本に比べるまでもなく、最先端の知識、技術、そして人を持っていた中国文明そのものです。

発掘された場所は、河南省の黄河流域です。幸いなことに文化大革命の時代、この貴重な財宝は土の中に眠っていました。もし、あの時代に発掘されていたら、いったいどんなことになっていたのでしょうか…。夏についての研究は、これからのようです。しかし、新しい発見があり、貴重な財宝が次々に出土しているようです。

展覧会では、この夏の出土品からはじまり、10世紀の北宋時代までの作品を「王朝」「技」「美」の3つのテーマにして展示しています。3000年という途方もない時間を体験できるスケールの大きな展覧会といえます。

ポスターにある作品が『動物紋飾板(どうぶつもんかざりいた)』というトルコ石で出来た仮面です。比較的小振りですが、夏の出土品であり紀元前16世紀に作られたものとのことです。細かく貼り合わせた宝石がみごとで、とても身分の高い人の持ち物であったと思われます。

『金縷玉衣(きんるぎょくい)』という全身を石の板で覆った服も圧巻で、 前漢の時代(紀元前2世紀)に石が死体を腐敗から守るとのことから作られたようです。この他に青銅器、金銀器、陶磁器、壁画、彫刻などさまざまな作品がこれでもかと展示されています。

最近の北京オリンピックや上海万博などから、中国は発展途上などと考えてしまうこともあります。しかし、もともとあらゆるもののポテンシャルが大きいので、当然の結果といえばそれまでですが、底知れない恐ろしさを感じます。美についても貪欲であり、新しい価値観を創造するのが中国です。

コピー大国など不名誉な命名をされているのも事実ですが、壮大な歴史の流れを見せつけられると、やがては美の世界をも再度リードしてしまうのではと思ってしまいます。大きな期待をしつつ中国の今後を見守りたいと思います。

※東京国立博物館(2010年7月6日~2010年9月5日)

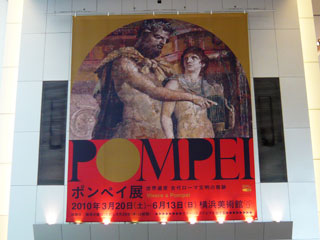

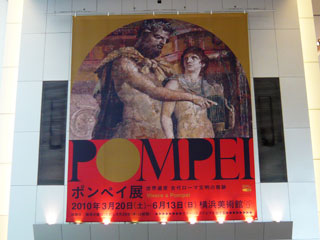

豊かな暮らし ~ ポンペイ展 ― 2010年04月22日 22時35分12秒

ポンペイの災害は古代イタリアにおける悲劇ですが、そこに残されたものはとても貴重ですばらしいものです。ローマ人の豊かな暮らしや美的感覚が時を越えて蘇ると思います。なお、今回はナポリ国立考古学博物館から壁画や彫刻をはじめ生活用品までさまざまな作品がやって来ています。

いろいろな切り口があると思いますが、人々の暮らしを彩った壁画に興味がいってしまいます。商店や飲食店を飾った壁画は、ローマの人々の生活感に触れることができます。生活が豊かであることが、色彩やデザインから伝わってきます。

また、家々に飾られた壁画は、神話や歴史が題材となり教養の高さを見て取ることができます。女神の優しい微笑みに豊かな生活を願い、雄大な神々の姿は、信仰の尊さを導いているようです。ローマ文化の奥の深さを垣間見ることができます。

国教はキリスト教ですがギリシャの神々への憧れは、迫力ある大作となり残されています。ポスターにも使用されている『アキレスとキローン』は、美少年のアキレスが半野獣のキローンに音楽の教えを受ける場面ですが、繊細であり教養にあふれ、本当に2000年もの昔に描かれた作品であるかと思うほどでした。

ポンペイの悲劇はありましたが、ローマ人の豊かさには驚愕するところがあります。そして、失われたものが語りかけることに耳を傾け、何かを感じ取ることが必要であると考えさせてくれます。豊かな暮らしとは何か、あらためて考えてみたいと思います。

※横浜美術館(2010年3月20日~2010年6月13日)

いろいろな切り口があると思いますが、人々の暮らしを彩った壁画に興味がいってしまいます。商店や飲食店を飾った壁画は、ローマの人々の生活感に触れることができます。生活が豊かであることが、色彩やデザインから伝わってきます。

また、家々に飾られた壁画は、神話や歴史が題材となり教養の高さを見て取ることができます。女神の優しい微笑みに豊かな生活を願い、雄大な神々の姿は、信仰の尊さを導いているようです。ローマ文化の奥の深さを垣間見ることができます。

国教はキリスト教ですがギリシャの神々への憧れは、迫力ある大作となり残されています。ポスターにも使用されている『アキレスとキローン』は、美少年のアキレスが半野獣のキローンに音楽の教えを受ける場面ですが、繊細であり教養にあふれ、本当に2000年もの昔に描かれた作品であるかと思うほどでした。

ポンペイの悲劇はありましたが、ローマ人の豊かさには驚愕するところがあります。そして、失われたものが語りかけることに耳を傾け、何かを感じ取ることが必要であると考えさせてくれます。豊かな暮らしとは何か、あらためて考えてみたいと思います。

※横浜美術館(2010年3月20日~2010年6月13日)

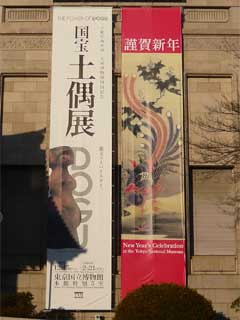

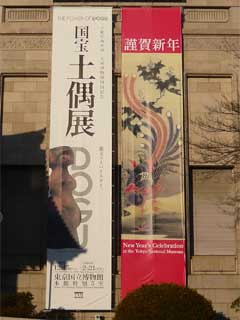

縄文浪漫 ~ 国宝 土偶展 ― 2010年01月02日 23時42分24秒

今年最初の展覧会は、国立博物館の土偶展です。博物館では「博物館で初もうで」なる企画で、正月2日から開館で頑張っています。寅年にちなんだものなので、何となくおめでたい感じもしますが、今日は特別展の方へと足を運びます。

普段なかなか展示を行わない本館の5号室という、本館に入ってちょうど中央の階段の下にあるところで展示が行われいました。あまり大きな部屋ではないので、入口を入ると全体が見渡せてしまいす。

個々の土偶は、あまり大きいものではありませんので、ガラス展示ケースの方が目立ってる印象を受けます。しかし、展示間隔に工夫がされていており、そこそこの混雑ですが少し待てばじっくり鑑賞できます。

何と言っても土偶とて国宝指定されている3点が同時に公開されています。長野で見つかった「縄文のビーナス」、青森で見つかった「合掌土偶」、北海道で見つかった「中空土偶」と、いずれも4000年もの歳月が過ぎた縄文時代の作品です。もちろん、宇宙人とも言われた「遮光器土偶」の展示もあります。

「縄文のビーナス、、縄文時代中期(前3000~前2000)」

特に気に入ったのは、「縄文のビーナス」です。女性としての安定感と魅力が伝わってきます。素朴さを感じることも出来ますが、ある意味計算された美を凝縮させているように思います。お腹が大きいことから妊娠しているようにも思え、女性の神秘性をも含んでいるようです。

縄文時代に文字がなかったことで、土偶がなぜ作られたかは伝承されていません。しかし、いろいろと想像をかき立てられます。土偶は、すべてが女性であることから、女性を中心とした母系社会だったのではとか・・・まさに浪漫と言えます。年のはじめ、古代からの美を継承できるとても魅力的な展覧会でした。

※東京国立博物館(2009年12月15日~2010年2月21日)

普段なかなか展示を行わない本館の5号室という、本館に入ってちょうど中央の階段の下にあるところで展示が行われいました。あまり大きな部屋ではないので、入口を入ると全体が見渡せてしまいす。

個々の土偶は、あまり大きいものではありませんので、ガラス展示ケースの方が目立ってる印象を受けます。しかし、展示間隔に工夫がされていており、そこそこの混雑ですが少し待てばじっくり鑑賞できます。

何と言っても土偶とて国宝指定されている3点が同時に公開されています。長野で見つかった「縄文のビーナス」、青森で見つかった「合掌土偶」、北海道で見つかった「中空土偶」と、いずれも4000年もの歳月が過ぎた縄文時代の作品です。もちろん、宇宙人とも言われた「遮光器土偶」の展示もあります。

「縄文のビーナス、、縄文時代中期(前3000~前2000)」

特に気に入ったのは、「縄文のビーナス」です。女性としての安定感と魅力が伝わってきます。素朴さを感じることも出来ますが、ある意味計算された美を凝縮させているように思います。お腹が大きいことから妊娠しているようにも思え、女性の神秘性をも含んでいるようです。

縄文時代に文字がなかったことで、土偶がなぜ作られたかは伝承されていません。しかし、いろいろと想像をかき立てられます。土偶は、すべてが女性であることから、女性を中心とした母系社会だったのではとか・・・まさに浪漫と言えます。年のはじめ、古代からの美を継承できるとても魅力的な展覧会でした。

※東京国立博物館(2009年12月15日~2010年2月21日)

巨石来日 ~ 海のエジプト展 ― 2009年08月31日 00時51分09秒

横浜開港博の評判がいまひとつで人気がないようです。そして、この開港博に合わせて「海のエジプト展」もスタートしました。巨大な石像を持ち込んでの大イベントでもあり、この点は開港博と目的が違っているので入場者数では有利かもしれないと思ってしまいます。

場所は、見本市会場となるパシフィコ横浜です。最寄り駅は、みなとみらい駅なのですが、すっかり海のエジプト展一色で気合いが入っていました。ちょうど夏休みで、たくさんの子どもたちの姿もありました。

さすがに大きな会場で、いつもの展覧会とは雰囲気が違います。広告でも言っていたようにカノープス、ヘラクレイオン、アレキサンドリアの時代ごとにブースが分かれいました。そして、最後には何やらバーチャル映像なるものが・・・

エジプト王朝の後期の作品なのですが、意外にきれいで原形をとどめているのが驚きでした。海に埋もれていたとはいえ、それなりの年月が過ぎているので期待はしていなかったのですが、なかなかどうしてです。

ポスターで目にした首のない王妃の像などは、身にまとった衣装が透けて、そのボディーラインはとても美しいもです。卓越して技術と美的センスの融合は、とても2000年もの歳月が過ぎているとは思えません。

そして、5mを越えるファラオの像は大迫力で、わざわざ遠い横浜まで着てくれたんだと嬉しくなりました。ここまで大きいと美術館では見ることができないと思います。チケットは高いですが、それなりのものを見ることができて良かったと思います。

さて、最後のバーチャル映像なのですが、アレキサンドリアの街のコンピュータグラフィックでした。巨大スクリーンに映し出しているのですが・・・やれやれと言った感じです。開港博というお祭りも兼ねているのでしかたがないのでしょうか?

※海のエジプト展

場所は、見本市会場となるパシフィコ横浜です。最寄り駅は、みなとみらい駅なのですが、すっかり海のエジプト展一色で気合いが入っていました。ちょうど夏休みで、たくさんの子どもたちの姿もありました。

さすがに大きな会場で、いつもの展覧会とは雰囲気が違います。広告でも言っていたようにカノープス、ヘラクレイオン、アレキサンドリアの時代ごとにブースが分かれいました。そして、最後には何やらバーチャル映像なるものが・・・

エジプト王朝の後期の作品なのですが、意外にきれいで原形をとどめているのが驚きでした。海に埋もれていたとはいえ、それなりの年月が過ぎているので期待はしていなかったのですが、なかなかどうしてです。

ポスターで目にした首のない王妃の像などは、身にまとった衣装が透けて、そのボディーラインはとても美しいもです。卓越して技術と美的センスの融合は、とても2000年もの歳月が過ぎているとは思えません。

そして、5mを越えるファラオの像は大迫力で、わざわざ遠い横浜まで着てくれたんだと嬉しくなりました。ここまで大きいと美術館では見ることができないと思います。チケットは高いですが、それなりのものを見ることができて良かったと思います。

さて、最後のバーチャル映像なのですが、アレキサンドリアの街のコンピュータグラフィックでした。巨大スクリーンに映し出しているのですが・・・やれやれと言った感じです。開港博というお祭りも兼ねているのでしかたがないのでしょうか?

※海のエジプト展