Asagi's Art News

こいつは春から… ~ 北京故宮博物院200選 ― 2012年01月03日 20時51分26秒

新年最初の展覧会は、やはり国立博物館ということになりました。数年前から「博物館に初詣」なる企画展を実施するなど頑張っています。もちろん、今年もその企画はあるのですが、何とあまり前置きなしで北京故宮博物院の神品と言われる『清明上河図』を展示するとの話しで、とりあえずかけつけてみました。

本来の企画展は、北京故宮博物院200選と言って、これもかなりのインパクトがある企画展だと思います。しかし、噂というものは怖いところがあって、神品となる展示があるだけで新年早々、大変な状況になっていました。

普段と同じように博物館に着いたのですが、平成館のあたりの様子が変でした。午後ということもあり、入場の制限の列は解消されていたようですが、会場に入るまで数分かかるとのこと。さらに『清明上河図』を見るためには、会場内で140分待ちとのこと…何だかすごいことになっています。

ひとまず『清明上河図』以外を見てから、頑張れたらその列に挑戦しようと思い、めったに見ることができない中国の美術品を見はじめることにしました。絵画だけではなく、皇帝が使用したとされる豪華な装飾品や衣服は見事なもので、例の『清明上河図』にだんだんと興味が沸いてきました。

閉館の1時間前ぐらいに、まだ120分待ちということでした。閉館時間を延長しても見せてくれるかな? などと思いながら、列の最後尾に付いてみました。何となくざわざわしながら列が進んで行きました。閉館時間も過ぎたようです。

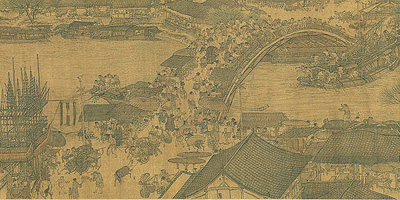

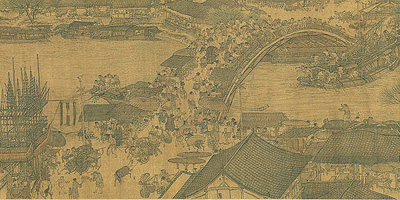

張択端(ちょうたくたん)「清明上河図(部分)、12世紀」

博物館は最初から覚悟を決めていたようで、並んでしまった人に対しては閉館時間が過ぎたとしても見せる構えをしているようでした。ほぼきっちり120分が過ぎ本物と対面しました。長さこそ5mありますが、幅は24cmしかありません。

12世紀の作品であるためはっきりとは見えないものの、その描写の細かさ、ここにも人が、あっ、ここにも人がと数え切れない程の登場人物が、画面のいたるところで当時の雰囲気を伝えています。残念なことに動きながらの鑑賞だったので、もう一度見たいところに戻れません。

時間しても数分と…もう少しゆっくり見いたものです。しかし、『清明上河図』の賑やかな光景は、北宋の都・開封(かいほう)の様子を描いたとされています。皇帝への献上品であるとのことですが、北宋時代の風俗画としての資料的価値も高く、770人以上と言われる人物描写が神業といわれる由縁とのことです。

新しい年になっての初めての展覧会で、神品と出会うことができるとは、芝居の台詞ではないのですが「こいつは春から縁起が良い…」と思いながら、静けさを取り戻した博物館を後にしました。

※東京国立博物館(2012年1月2日~2012年2月19日)

本来の企画展は、北京故宮博物院200選と言って、これもかなりのインパクトがある企画展だと思います。しかし、噂というものは怖いところがあって、神品となる展示があるだけで新年早々、大変な状況になっていました。

普段と同じように博物館に着いたのですが、平成館のあたりの様子が変でした。午後ということもあり、入場の制限の列は解消されていたようですが、会場に入るまで数分かかるとのこと。さらに『清明上河図』を見るためには、会場内で140分待ちとのこと…何だかすごいことになっています。

ひとまず『清明上河図』以外を見てから、頑張れたらその列に挑戦しようと思い、めったに見ることができない中国の美術品を見はじめることにしました。絵画だけではなく、皇帝が使用したとされる豪華な装飾品や衣服は見事なもので、例の『清明上河図』にだんだんと興味が沸いてきました。

閉館の1時間前ぐらいに、まだ120分待ちということでした。閉館時間を延長しても見せてくれるかな? などと思いながら、列の最後尾に付いてみました。何となくざわざわしながら列が進んで行きました。閉館時間も過ぎたようです。

張択端(ちょうたくたん)「清明上河図(部分)、12世紀」

博物館は最初から覚悟を決めていたようで、並んでしまった人に対しては閉館時間が過ぎたとしても見せる構えをしているようでした。ほぼきっちり120分が過ぎ本物と対面しました。長さこそ5mありますが、幅は24cmしかありません。

12世紀の作品であるためはっきりとは見えないものの、その描写の細かさ、ここにも人が、あっ、ここにも人がと数え切れない程の登場人物が、画面のいたるところで当時の雰囲気を伝えています。残念なことに動きながらの鑑賞だったので、もう一度見たいところに戻れません。

時間しても数分と…もう少しゆっくり見いたものです。しかし、『清明上河図』の賑やかな光景は、北宋の都・開封(かいほう)の様子を描いたとされています。皇帝への献上品であるとのことですが、北宋時代の風俗画としての資料的価値も高く、770人以上と言われる人物描写が神業といわれる由縁とのことです。

新しい年になっての初めての展覧会で、神品と出会うことができるとは、芝居の台詞ではないのですが「こいつは春から縁起が良い…」と思いながら、静けさを取り戻した博物館を後にしました。

※東京国立博物館(2012年1月2日~2012年2月19日)

Happy New Year~ 東京タワー ― 2012年01月09日 23時46分40秒

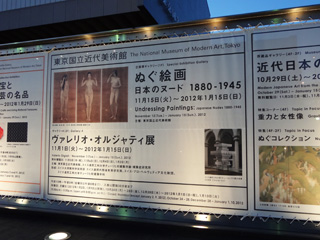

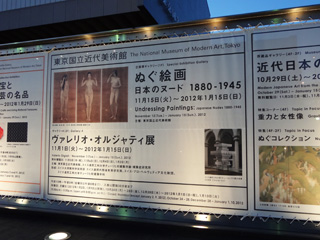

自分自身が何なのかを問う ~ ぬぐ絵画 ― 2012年01月12日 22時39分08秒

人物描写の基本になるのが、ヌードデッサンです。人間の体のしくみを知るだけでなく、絵画の基礎となる技術や感性も学び取ることが素材と言えます。いまはヌードが芸術のひとつして認知されてきていますが、どの国おいても裸を描くことには苦労の歴史があるのです。

もちろん、いまでも宗教的に戒律の厳しい国などは、ヌードはおろか女性が肌を見せることさえ難しいのです。しかし、古くはギリシャ時代の神々の彫刻をはじめ人間の美しさは裸の肉体であり、人々は時代とともに工夫をしながらなんとか裸を描いてきたのです。

今回の展覧会では、近代日本の幕開けから描かれてきた日本人画家によるヌードの作品を紹介しています。黒田清輝(1866-1924)、安井曾太郎(、1888-1955)、萬鉄五郎(1885-1927)、梅原龍三郎(1888-1986)、小出楢重(1887-1931)など個性ある面々のアプローチをじっくり見ることが出来ます。

作品は、国立の美術館に所蔵されているもの中から厳選されているようで、例えば、黒田清輝の「智・感・情」や萬鉄五郎の「裸体美人」は、それぞれの美術館で常設展示ことが多いものですが、場所が変わるといつもと異なる感覚で向き合うことができます。

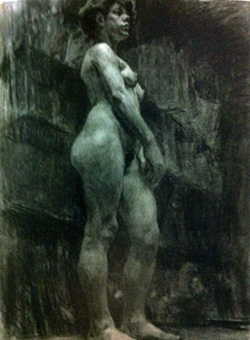

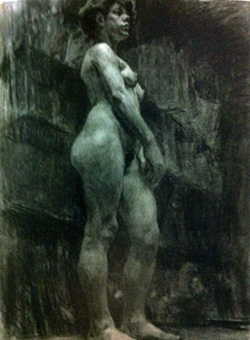

中でもいちばん良かったのは、安井曾太郎のデッサンです。彼の油彩の作品からは、想像できないほどすばらしい作品で、神業であると言っても言いすぎでない、それほどすばらしい憧れのデッサンなのです。

安井曾太郎「裸婦、1909」

このデッサンは、彼のヨーロッパ留学時に描かれたものだと思います。この技術をヨーロッパで身につけたのか、それ以前から身についていたのかは判断が難しいようです。それは、彼が留学前にそれまで描いた作品を焼却してしまったていて、ほとんど記録が残っていないからです。

しかし、彼はこれ程の技術を持っていたのですが、日本に戻ると苦悩をはじめてしまうのです。この展覧会の後半にも、日本で描いた油彩がありますが(これは良い作品です)、本当に同じ人間が描いたものかと思う作品もあったりします。一説には、日本の湿度が、彼の感性を狂わせたとも言われています。

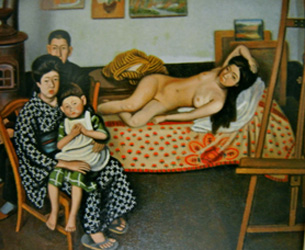

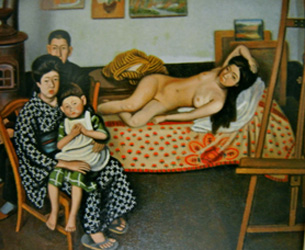

安井曾太郎「画室、1926」

たくさんの画家が人間の体に向き合いことで、人間の持つ美を追究しています。それは、遠い過去からいまも続いていて、おそらく人間がいなくなるまで続くことなのかもしれません。人間を描くことは、美を通して自分自身が何なのかを問う哲学のようなものです。だからこそ、絵の中の人物と向き合い、語り合うことが大事なことなのです。

※東京国立近代美術館(2011年11月15日~2012年1月15日)

もちろん、いまでも宗教的に戒律の厳しい国などは、ヌードはおろか女性が肌を見せることさえ難しいのです。しかし、古くはギリシャ時代の神々の彫刻をはじめ人間の美しさは裸の肉体であり、人々は時代とともに工夫をしながらなんとか裸を描いてきたのです。

今回の展覧会では、近代日本の幕開けから描かれてきた日本人画家によるヌードの作品を紹介しています。黒田清輝(1866-1924)、安井曾太郎(、1888-1955)、萬鉄五郎(1885-1927)、梅原龍三郎(1888-1986)、小出楢重(1887-1931)など個性ある面々のアプローチをじっくり見ることが出来ます。

作品は、国立の美術館に所蔵されているもの中から厳選されているようで、例えば、黒田清輝の「智・感・情」や萬鉄五郎の「裸体美人」は、それぞれの美術館で常設展示ことが多いものですが、場所が変わるといつもと異なる感覚で向き合うことができます。

中でもいちばん良かったのは、安井曾太郎のデッサンです。彼の油彩の作品からは、想像できないほどすばらしい作品で、神業であると言っても言いすぎでない、それほどすばらしい憧れのデッサンなのです。

安井曾太郎「裸婦、1909」

このデッサンは、彼のヨーロッパ留学時に描かれたものだと思います。この技術をヨーロッパで身につけたのか、それ以前から身についていたのかは判断が難しいようです。それは、彼が留学前にそれまで描いた作品を焼却してしまったていて、ほとんど記録が残っていないからです。

しかし、彼はこれ程の技術を持っていたのですが、日本に戻ると苦悩をはじめてしまうのです。この展覧会の後半にも、日本で描いた油彩がありますが(これは良い作品です)、本当に同じ人間が描いたものかと思う作品もあったりします。一説には、日本の湿度が、彼の感性を狂わせたとも言われています。

安井曾太郎「画室、1926」

たくさんの画家が人間の体に向き合いことで、人間の持つ美を追究しています。それは、遠い過去からいまも続いていて、おそらく人間がいなくなるまで続くことなのかもしれません。人間を描くことは、美を通して自分自身が何なのかを問う哲学のようなものです。だからこそ、絵の中の人物と向き合い、語り合うことが大事なことなのです。

※東京国立近代美術館(2011年11月15日~2012年1月15日)

都市を変える ~ メタボリズムの未来都市展 ― 2012年01月21日 22時10分27秒

昭和に建てられた特徴ある建築が次々に壊されています。たぶん改められた耐震基準のクリアや経営的な維持が、難しくなってしまったからだと思います。もちろん、平成時代の新しい建物も次々の登場しますが、展覧会に出てくるメタボリズムの建築に比べるとインパクト的にいまひとつだったりします。

建築をテーマにした展覧会は、どうしても設計図面や模型が中心になしまいます。それでも、伝えたいことは判りますし、知っていればその美しさを想像できるので良いと考えています。たぶん、多くのキュレーターにとっても難しい企画のひとつなのでしょう。

ただ、かつて東京国立近代美術館の「建築はどこにあるの?」のような、建築とインスタレーションを組み合わせるような斬新さも必要であるように思ったりもします。確かに歴史的背景がある場合には、そう簡単にはいかないと思いますが…

さて、肝心の展覧会の内容ですが、やはりオーソドックスな建築展の手法でまとめていました。高度成長期を背景として、建物だけでなく都市を設計するという壮大な計画を設計図や模型の他にCG映像などを使い紹介していて、良くまとまっていると思います。

丹下健三(1913-2005)の次の世代である黒川紀章(1934-2007)や菊竹清訓(1928-2011)などの活躍は、飛躍する日本の象徴だったのかもしれません。例えば、東京湾を埋め立て新しい都市空間を作るなど、実現不可能と思われる計画を次々に発表しました。

ところが、残念なことにメタボリズムの建築は、大阪万国博覧会を境に衰退してしまいます。もちろん、これは高度成長の時代の終わりであり、オイルショックをはじめとするマイナス成長に変わったことが原因です。

巨額の建設費を捻出するには、経済力が底辺にあり、どこよりも人、物、金が多く集まることが条件になります。したがって、現在のような日本の経済状況と世界的なマネーゲームの中では、かつての都市を計画など夢なのかもしれません。

しかし、環境問題、人口問題、食糧問題など、すでに後戻り出来ないところまで来ているのです。もしかしら、都市を変えることが、そのような問題を解決する切り札になるのかもと、ひそかに思っていたりします。

※森美術館(2011年9月17日~2012年1月15日)

建築をテーマにした展覧会は、どうしても設計図面や模型が中心になしまいます。それでも、伝えたいことは判りますし、知っていればその美しさを想像できるので良いと考えています。たぶん、多くのキュレーターにとっても難しい企画のひとつなのでしょう。

ただ、かつて東京国立近代美術館の「建築はどこにあるの?」のような、建築とインスタレーションを組み合わせるような斬新さも必要であるように思ったりもします。確かに歴史的背景がある場合には、そう簡単にはいかないと思いますが…

さて、肝心の展覧会の内容ですが、やはりオーソドックスな建築展の手法でまとめていました。高度成長期を背景として、建物だけでなく都市を設計するという壮大な計画を設計図や模型の他にCG映像などを使い紹介していて、良くまとまっていると思います。

丹下健三(1913-2005)の次の世代である黒川紀章(1934-2007)や菊竹清訓(1928-2011)などの活躍は、飛躍する日本の象徴だったのかもしれません。例えば、東京湾を埋め立て新しい都市空間を作るなど、実現不可能と思われる計画を次々に発表しました。

ところが、残念なことにメタボリズムの建築は、大阪万国博覧会を境に衰退してしまいます。もちろん、これは高度成長の時代の終わりであり、オイルショックをはじめとするマイナス成長に変わったことが原因です。

巨額の建設費を捻出するには、経済力が底辺にあり、どこよりも人、物、金が多く集まることが条件になります。したがって、現在のような日本の経済状況と世界的なマネーゲームの中では、かつての都市を計画など夢なのかもしれません。

しかし、環境問題、人口問題、食糧問題など、すでに後戻り出来ないところまで来ているのです。もしかしら、都市を変えることが、そのような問題を解決する切り札になるのかもと、ひそかに思っていたりします。

※森美術館(2011年9月17日~2012年1月15日)

ヒーロー ~ 没後150年 歌川国芳展 ― 2012年01月27日 21時10分40秒

歌川国芳(1798-1861)の印象は、人気浮世絵師であるのはもちろんですが、江戸の街にいた「いきでいなせ」という言葉が似合う江戸っ子であるように思います。陰の努力は人には見せず、斬新で新しい画風を次々の送り出すのです。

そして、時の権力に対してもアイデアで対抗して、老中・水野忠邦にも浮世絵を武器に果敢に挑んでいく、まさに江戸庶民のヒーローなのだと思います。また、大の猫好きとも知られ、そのギャップも魅力のひとつなのです。

展覧会は、そんな国芳の作品を400点以上も集めてしまった大がかりなものです。代表的な武者絵、役者絵、美人画、風景画と国芳の仕事のすべてを網羅しています。もちろん、猫の絵や『みかけハこハゐがとんだいゝ人だ』をはじめとする戯画(ぎが)もあります。

状態の良い作品が多く、その鮮やかさや迫力はとてもすばらしいものです。ただ、そのため、これまた多くの人が集まってきたため、会場も大盛況で、鑑賞もけっこう大変だったりしました。それは、それで良いことですが…

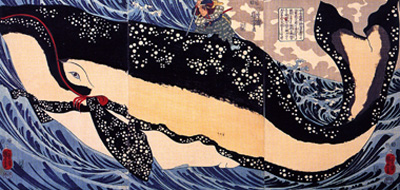

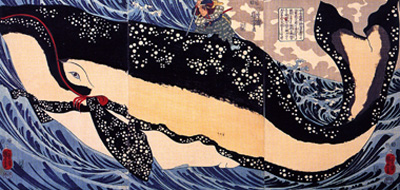

良い作品はたくさんあるのですが、今回はやっぱり武者絵の『宮本武蔵と巨鯨』が良かったと思います。3枚セットのど迫力な作品です。国芳は、このシリーズを手掛けることで、浮世絵師として一躍スターダムに上り詰めていきます。

歌川国芳「宮本武蔵と巨鯨、1848」

その勢いは画面から直接伝わって来るようで、武蔵の話を知らなくても十分楽しむことが出来そうです。そんなところが、当時の江戸っ子に支持されてたのだと思います。そして、いまもその人気は続き支持されています。

※森アーツセンターギャラリー(2011年12月17日~2012年2月12日)

そして、時の権力に対してもアイデアで対抗して、老中・水野忠邦にも浮世絵を武器に果敢に挑んでいく、まさに江戸庶民のヒーローなのだと思います。また、大の猫好きとも知られ、そのギャップも魅力のひとつなのです。

展覧会は、そんな国芳の作品を400点以上も集めてしまった大がかりなものです。代表的な武者絵、役者絵、美人画、風景画と国芳の仕事のすべてを網羅しています。もちろん、猫の絵や『みかけハこハゐがとんだいゝ人だ』をはじめとする戯画(ぎが)もあります。

状態の良い作品が多く、その鮮やかさや迫力はとてもすばらしいものです。ただ、そのため、これまた多くの人が集まってきたため、会場も大盛況で、鑑賞もけっこう大変だったりしました。それは、それで良いことですが…

良い作品はたくさんあるのですが、今回はやっぱり武者絵の『宮本武蔵と巨鯨』が良かったと思います。3枚セットのど迫力な作品です。国芳は、このシリーズを手掛けることで、浮世絵師として一躍スターダムに上り詰めていきます。

歌川国芳「宮本武蔵と巨鯨、1848」

その勢いは画面から直接伝わって来るようで、武蔵の話を知らなくても十分楽しむことが出来そうです。そんなところが、当時の江戸っ子に支持されてたのだと思います。そして、いまもその人気は続き支持されています。

※森アーツセンターギャラリー(2011年12月17日~2012年2月12日)