Asagi's Art News

月 ~ アントワープ王立美術館コレクション展 ― 2010年08月10日 22時36分01秒

ベルギー絵画を写実主義からはじめ印象主義、象徴主義、抽象主義へと変化する組み立て、シュルレアリスムまでを見せるのが、今回の展覧会の見せ場であり、精神的な展開はなかなかおもしろく興味深いところだと思います。

ベルギーの近代絵画といえば、すぐにルネ・マグリット(1898-1967)、ポール・デルヴォー(1897-1994)、ジェームズ・アンソール(1860-1949)を思い浮かべることができます。彼らは、それぞれ個性的であり同時にシュルレアリスムを用いて、実際にはあり得ない世界への扉を開いてくれます。

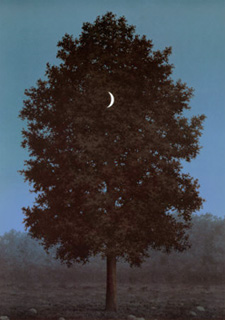

やはり3人の中では、ルネ・マグリットの造る世界が、精神的に深いところにまで連れて行ってくれるようで好きです。今回は『9月16日』という作品がメインとなっていて、とても印象に残りました。

日が沈んだ後なのか、夜中なのか、それとも、夜明け前なのか、どんよりした空気の中に大きな木が画面いっぱいに描かれています。それだけであれば、見過ごしてしまうような感じがします。しかし、そこには「月」が存在します。

当然、その「月」は、あり得ない場所に青く輝いています。三日月は、何か別世界を覗く隙間のように…その空間が切り裂かれたかのように鋭く輝きます。見てはいけないものを見てしまったような感じがしてくるのが不思議です。高が「月」、然れど「月」なのです。

ルネ・マグリット「9月16日、1956」

題名の『9月16日』に特別な意味を見つけることは出来ませんでした。戦争を暗示しているなどの話もあるようですが、その真意は判りません。しかし、この作品が心の深い場所に響くのは確かなようで、何を感じるかは、その人しだいなのかもしれません。

※東京オペラシティアートギャラリー(2010年7月28日~2010年10月3日)

ベルギーの近代絵画といえば、すぐにルネ・マグリット(1898-1967)、ポール・デルヴォー(1897-1994)、ジェームズ・アンソール(1860-1949)を思い浮かべることができます。彼らは、それぞれ個性的であり同時にシュルレアリスムを用いて、実際にはあり得ない世界への扉を開いてくれます。

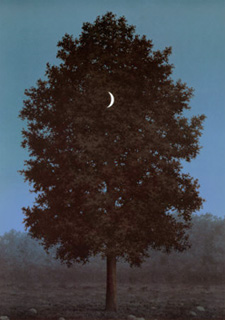

やはり3人の中では、ルネ・マグリットの造る世界が、精神的に深いところにまで連れて行ってくれるようで好きです。今回は『9月16日』という作品がメインとなっていて、とても印象に残りました。

日が沈んだ後なのか、夜中なのか、それとも、夜明け前なのか、どんよりした空気の中に大きな木が画面いっぱいに描かれています。それだけであれば、見過ごしてしまうような感じがします。しかし、そこには「月」が存在します。

当然、その「月」は、あり得ない場所に青く輝いています。三日月は、何か別世界を覗く隙間のように…その空間が切り裂かれたかのように鋭く輝きます。見てはいけないものを見てしまったような感じがしてくるのが不思議です。高が「月」、然れど「月」なのです。

ルネ・マグリット「9月16日、1956」

題名の『9月16日』に特別な意味を見つけることは出来ませんでした。戦争を暗示しているなどの話もあるようですが、その真意は判りません。しかし、この作品が心の深い場所に響くのは確かなようで、何を感じるかは、その人しだいなのかもしれません。

※東京オペラシティアートギャラリー(2010年7月28日~2010年10月3日)

シスレーの光 ~ ザ・コレクション・ヴィンタートゥール ― 2010年08月11日 23時41分21秒

ヴィンタートゥールは、スイス・チューリッヒの北東にある人口10万程度の都市であり、古くから経済的にも豊かだったようです。このため、資産家たちの多くは優れた美術品を収集しているそうです。それで、今回の展覧会では、まだ紹介されたことのない90点の作品が見られるとのことでした。

展示内容は、19世紀から20世紀にかけての作品を網羅する形になります。ドラクロワからはじまり印象派、ポスト印象派に展開して、中盤からはスイス、ドイツ出身の作家に焦点をあて、ナビ派、フォーヴィスム、キュビスム、表現主義、シュルレアリスム至るまでの変化を楽しむことができるようになっています。

無難なところを選んでいるため、展示の感想はややコンパクトであると思いました。ただ、前半に印象派とポスト印象派を持ってきているためか、はじめにインパクトを感じてしまうようにも思います。後半にはルソーやピカソもあるので、けして印象が薄くなることはないのですが…

ところで、このところ印象派の作品を多く見かけていますが、今回のシスレー(1839-1899)の作品はいままでになくさわやかさを感じる一枚だったと思います。『朝日を浴びるモレ教会』と言って、シスレーにしては珍しく水を描いていない作品です。

アルフレッド・シスレー「朝日を浴びるモレ教会、1893」

大きな画面には、モレ教会が堂々とそびえ立っています。その周りにわずかな空と通り道が描かれています。しかし、わずかにみえる青空がシスレーの光を主張して、画面全体を引き締めています。例え、水を描かなくてもみずみずしい、まさに印象派らしい作品だと思います。

※世田谷美術館(2010年8月7日~2010年10月11日)

展示内容は、19世紀から20世紀にかけての作品を網羅する形になります。ドラクロワからはじまり印象派、ポスト印象派に展開して、中盤からはスイス、ドイツ出身の作家に焦点をあて、ナビ派、フォーヴィスム、キュビスム、表現主義、シュルレアリスム至るまでの変化を楽しむことができるようになっています。

無難なところを選んでいるため、展示の感想はややコンパクトであると思いました。ただ、前半に印象派とポスト印象派を持ってきているためか、はじめにインパクトを感じてしまうようにも思います。後半にはルソーやピカソもあるので、けして印象が薄くなることはないのですが…

ところで、このところ印象派の作品を多く見かけていますが、今回のシスレー(1839-1899)の作品はいままでになくさわやかさを感じる一枚だったと思います。『朝日を浴びるモレ教会』と言って、シスレーにしては珍しく水を描いていない作品です。

アルフレッド・シスレー「朝日を浴びるモレ教会、1893」

大きな画面には、モレ教会が堂々とそびえ立っています。その周りにわずかな空と通り道が描かれています。しかし、わずかにみえる青空がシスレーの光を主張して、画面全体を引き締めています。例え、水を描かなくてもみずみずしい、まさに印象派らしい作品だと思います。

※世田谷美術館(2010年8月7日~2010年10月11日)

故郷 ~ シャガール ロシア・アヴァンギャルドとの出会い ― 2010年08月14日 22時40分20秒

シャガール(1887-1985)もまた、戦争や革命に翻弄されながら作成を続けた巨匠のひとりです。故郷ロシアを去り各国を渡り歩きながら、徐々に影響力を示していきます。展覧会では、彼の作品を中心に同時代に活躍したロシアの作家たちと対比するような構成をとっています。なお、今回の作品はパリのポンピドー・センターからやって来ました。

シャガールとの接点については良く判りませんが、同じくロシア出身のナターリヤ・ゴンチャローワ(1881-1962)やワシリー・カンディンスキー(1866-1944)も前衛的な作品を発表していきます。そして、シャガールと同じくロシアを去り、ゴンチャローワはプリミティブを追求し、カンディンスキーは抽象主義へとスタイルを変化させていきます。

彼らの作品は、前衛的な表現とは別に何か共通するものがあるように思いました。やはり同じような境遇であることから、故郷ロシアに対する想いや哀愁があるのかもしれません。評価をして歓迎してくれる場所があっても、生まれ育った場所は忘れられないのだと思います。

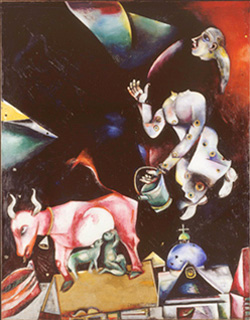

『ロシアとロバとその他のものに』は、シャガールが最初のパリで描いた作品です。ロシア革命が迫ってくる時期でもあり、彼の心中はやや複雑だったのかもしれません。また、彼のスタイルもまだ定まってはいなかったと思います。望郷の念も強かったのではと思います。

マルク・シャガール「ロシアとロバとその他のものに、1911」

画面は黒を使用して暗くなっており、宙に浮かぶ人がいますが首と胴が分離されています。赤い牛とそのミルクを求める子牛と人は異様と言えます。故郷ロシアに起こっている不穏な情勢と人々の悲哀を表しているようにも思います。また、同時に自分自身の将来にも悲観したようにも思えます。

このときは故郷への想いが強かったのかもしれません。この作品を描いた数年後に彼は結婚をするのですが、結婚を機に一時ロシアに戻ります。しかし、結果的にはロシア革命が本格化したことで、再度故郷を去ることになるのです。以後、愛の画家として知られるようになっても、哀愁が残るのはこうした過程があったからかもしれません。

※東京藝術大学大学美術館(2010年7月3日~2010年10月11日)

シャガールとの接点については良く判りませんが、同じくロシア出身のナターリヤ・ゴンチャローワ(1881-1962)やワシリー・カンディンスキー(1866-1944)も前衛的な作品を発表していきます。そして、シャガールと同じくロシアを去り、ゴンチャローワはプリミティブを追求し、カンディンスキーは抽象主義へとスタイルを変化させていきます。

彼らの作品は、前衛的な表現とは別に何か共通するものがあるように思いました。やはり同じような境遇であることから、故郷ロシアに対する想いや哀愁があるのかもしれません。評価をして歓迎してくれる場所があっても、生まれ育った場所は忘れられないのだと思います。

『ロシアとロバとその他のものに』は、シャガールが最初のパリで描いた作品です。ロシア革命が迫ってくる時期でもあり、彼の心中はやや複雑だったのかもしれません。また、彼のスタイルもまだ定まってはいなかったと思います。望郷の念も強かったのではと思います。

マルク・シャガール「ロシアとロバとその他のものに、1911」

画面は黒を使用して暗くなっており、宙に浮かぶ人がいますが首と胴が分離されています。赤い牛とそのミルクを求める子牛と人は異様と言えます。故郷ロシアに起こっている不穏な情勢と人々の悲哀を表しているようにも思います。また、同時に自分自身の将来にも悲観したようにも思えます。

このときは故郷への想いが強かったのかもしれません。この作品を描いた数年後に彼は結婚をするのですが、結婚を機に一時ロシアに戻ります。しかし、結果的にはロシア革命が本格化したことで、再度故郷を去ることになるのです。以後、愛の画家として知られるようになっても、哀愁が残るのはこうした過程があったからかもしれません。

※東京藝術大学大学美術館(2010年7月3日~2010年10月11日)

パワーアート ~ コミックマーケット78 ― 2010年08月15日 22時06分50秒

サブカルチャーとしての認知度が高くなって来ていることもあって、コミケ(コミックマーケット)はマスコミにも取り上げられるようになってきています。本来は漫画を中心とした同人誌の即売会なのですが、いつの頃からか漫画やアニメのキャラクターになりきるコスプレの方が目立つようになってきたと思います。

遠い昔(東京流通センターでやっていた頃)、このイベントがこれ程大きくなるとは思っていませんでした。…既に記憶にないので、あさぎが事実上コミケに出かけるのは、今回がはじめてということになります。仕事の関係で行く東京ビックサイトとは、ずいぶん雰囲気が違うようです。

はじめに同人誌の即売会場を覗いてみたのですが、暑さと人混みですぐに退散しました。しかし、参加者の方々のパワーは、どこから来るのでしょうか? 本当に良く頑張っています。それで、気になっていたコスプレ会場に移動したのですが、そこは炎天下でした。コスプレをしているレイヤーさんやカメラマンの諸君も汗だくでお疲れさまです。

もはや忍耐力の勝負だと思い、初コミケ参加の記念にレイヤーさんの姿をカメラに納めてきました。声をかけると決めのポーズをしてくれます。見ているだけでも楽しく、すべてに洗練さているところは、完成度が高いパフォーマンスといって良いのかもしれません。

神がそこに宿っている ~ 第16回 秘蔵の名品アートコレクション展 平山郁夫 -平和への祈り- ― 2010年08月17日 00時42分16秒

今年のホテルオークラのチャリティー展覧会は、日本画壇の重鎮として業績を残した平山郁夫(1930-2009)の回顧展です。院展を中心に活躍した平山は、シルクロードシリーズなどアジア各地の風景を日本画として作成、遙かな浪漫を漂わせ人気があります。

さて、ホテルオークラと言えば、あまり出会うことで出来ない企業の所有する作品を中心に展覧会を行うことで知られていますが、今年も多くの作品が企業から提供されていていました。あまり目立たないですが、企業における芸術活動の貢献の一端を見る良い機会と思います。

平山は広島の出身であり、戦時中に勤労動員として働いていた広島で原爆投下に遭遇して被災します。この原爆体験は後の制作活動に影響しています。例えば、今回の展覧会にはありませんが、原爆後遺症が残る中で作成した『仏教伝来』などは、玄奘三蔵の苦悩を自身に置き換えいるようにも思います。

『仏教伝来』は、院展にも入選して、その後の制作活動の根源となりました。そして、あのシルクロードへとつながっていきます。もちろん、シルクロードの終着点である日本の風景もたくさん残しています。しかし、日本を描いても、そのスケール感はアジアという大きな流れがあり、とてもすばらしいものです。

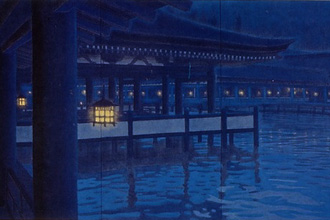

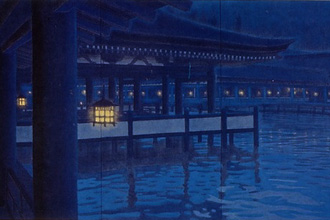

今回は大きな屏風絵も数点展示されており、その中でも『月華厳島』は、日本独特の神秘性や威厳を感じることが出来ました。青い闇の中にぼんやりと輝く灯籠が、印象的で神がそこに宿っているように思います。青い静寂が支配する世界が拡がっています。

平山郁夫「月華厳島、1993」

そして、青で統一され画面には、海との境がまったく判らず、あたかも厳島神社が空中に浮かんでいるように見えます。波の影が雲のように思えとても神秘的な空間を作っているのです。このような雰囲気が、日本の風景とは違って見える理由なのかもしれません。

※ホテルオークラ東京(2010年8月4日~2010年8月29日)

さて、ホテルオークラと言えば、あまり出会うことで出来ない企業の所有する作品を中心に展覧会を行うことで知られていますが、今年も多くの作品が企業から提供されていていました。あまり目立たないですが、企業における芸術活動の貢献の一端を見る良い機会と思います。

平山は広島の出身であり、戦時中に勤労動員として働いていた広島で原爆投下に遭遇して被災します。この原爆体験は後の制作活動に影響しています。例えば、今回の展覧会にはありませんが、原爆後遺症が残る中で作成した『仏教伝来』などは、玄奘三蔵の苦悩を自身に置き換えいるようにも思います。

『仏教伝来』は、院展にも入選して、その後の制作活動の根源となりました。そして、あのシルクロードへとつながっていきます。もちろん、シルクロードの終着点である日本の風景もたくさん残しています。しかし、日本を描いても、そのスケール感はアジアという大きな流れがあり、とてもすばらしいものです。

今回は大きな屏風絵も数点展示されており、その中でも『月華厳島』は、日本独特の神秘性や威厳を感じることが出来ました。青い闇の中にぼんやりと輝く灯籠が、印象的で神がそこに宿っているように思います。青い静寂が支配する世界が拡がっています。

平山郁夫「月華厳島、1993」

そして、青で統一され画面には、海との境がまったく判らず、あたかも厳島神社が空中に浮かんでいるように見えます。波の影が雲のように思えとても神秘的な空間を作っているのです。このような雰囲気が、日本の風景とは違って見える理由なのかもしれません。

※ホテルオークラ東京(2010年8月4日~2010年8月29日)